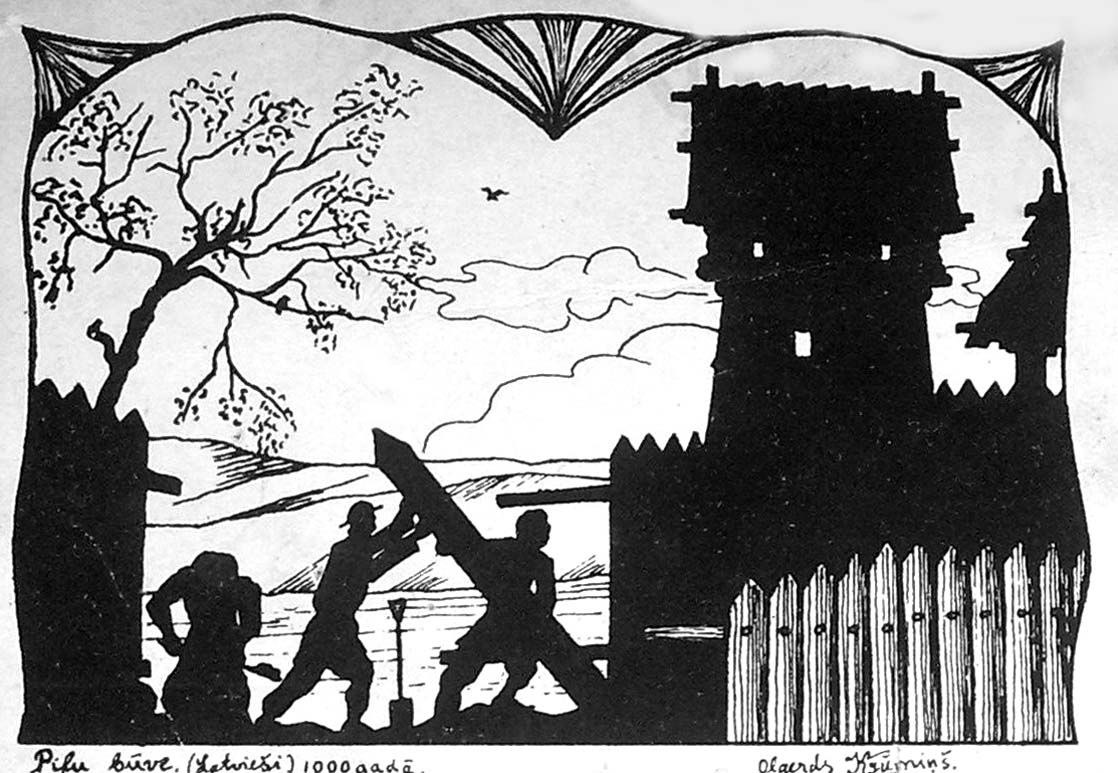

(XIII век)

Вассальный замок епископа Дзинтерн располагался на месте куршского городища Дзинтаре (Дзинтере) в нынешней Лажской волости Южнокурземского края (до 2021 г. Айпутского края). Место замка находится приблизительно в 5 км на запад от Априки на левом берегу Тебры у впадения притока Грапсте (Илмеде), впадающего в Тебру недалеко от небольшого бывшего имения Дзинтаре в границах дома Граву. (Еще есть такой любопытный исторический ориентир по Эрнесту Брастиньшу: 39 км от Вецкулдигского городища, азимут 237 градусов). Если ехать от Априки, в 2014 году по дороге был указатель на городище Дзинтаре. А также там пролегает веломаршрут, обозначенный синим указателем. Координаты городища: 56°48'23"N 21°26'48"E

Ныне на поверхности земли ничего от замка не осталось и лишь по рельефу местности можно что-то предполагать. Под древнее укрепление куршей была отведена шестиметровой высоты узкая полоса земли, которая находится между вышеупомянутыми реками и тянется в западном направлении. В самом узком месте полосу земли пересекает широкая канава, которая, в свою очередь, соединяет Тебру и Илмеде. Теперь эта канава сухая, только весной по ней течет вода. Предположительно бывший ров преграждает путь к склону высотой 10 м. В низине растет вековое дерево.

Карта расселения народов на территории нынешней Латвии в донемецкую эпоху. Древняя Курса (Курземе), земли куршей выделены оранжевым цветом. Также показаны основные городища (без названий на этой карте).

В окрестностях Айзпуте и Дзинтаре известно немало исторических и археологических памятников - около 15 древних куршских городищ и многочисленные могильники, а также развалины ливонских замков. К востоку от городища Дзинтаре находятся куршские могильники VIII-XII вв., с трупосожжениями.

В XIII в. Айзпуте и его окрестности входили в состав куршских земель Пиемаре и Бандава. Эти земли, в свою очередь, подразделялись на более мелкие единицы - замковые округа. В состав Пиемаре входили округа Дзинтаре, Цирава, Дуналка и Вецпилс, а в состав Бандавы - Айзпуте, Лажа, Калвене и др.

Замковые округа включали в свой состав определенное число сел и, как полагают, являлись территориями, подчиненными владевшему замком местному феодалу, налагавшему на них определенные повинности и взимавшему подати. Около VIII в. часть городищ, которыми раньше пользовались широкие слои населения, переходит в исключительное владение знати.

В 1220 г. Орден меченосцев решил завоевать куршские земли. В 1230-1231 гг. папский легат Балдуин Альнский, временно выполнявший функции рижского епископа, обещал куршам помощь, в том числе продовольственную, в обмен на крещение и борьбу с язычниками. В итоге в 1231 г. Рижское епископство, Орден меченосцев и Рига поделили Курземе. Однако курши нарушили договор, поэтому меченосцы начали завоевательный поход. В 1233-1234 гг. Курса была охвачена вооруженными столкновениями сторонников папы римского и Ордена меченосцев. В 1234 г. было образовано Курземское епископство.

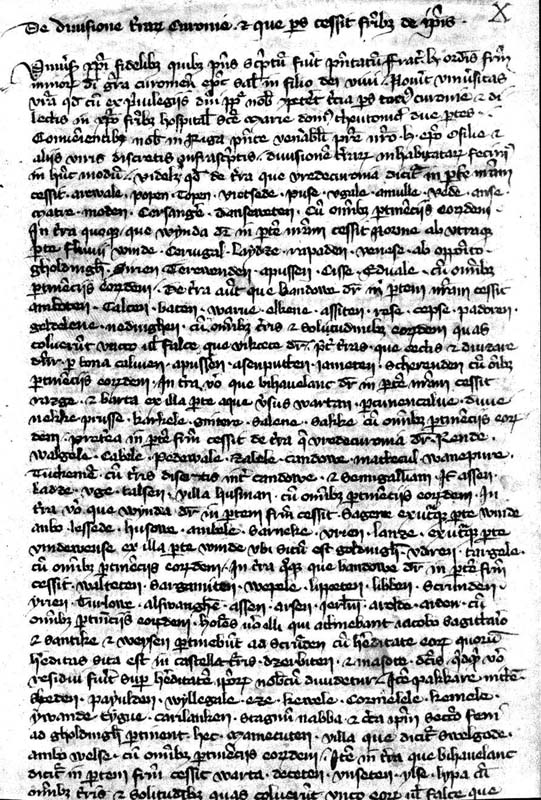

В сражении при Сауле 22.09.1236 г. Орден меченосцев потерпел поражение и прекратил свое существование. В результате местные народы западных и южных земель Курземе вышли из-под его власти. Новообразованный Ливонский орден продолжил завоевательную политику, на протяжении 1245-1253 гг. активно шли процессы очередного раздела Курземе (Курсы). Около 2/3 территорий перешли к Ливонскому ордену, а оставшиеся земли вошли в состав Курземского епископства. В историческом документе о разделе Курсы за 4 апреля 1253 г. в епископской части в земле Пиемаре указано Дзинтаре как Sintre, Zyntire среди прочих девяти наименований. Документ о разделе Курсы 1253 г. (копия из Кенигсберга):

Интересно, что в это время магистром Ливонского ордена был Анно фон Зангерхаузен (Anno von Sangerhausen), один из двух ливонских магистров, ставших впоследствии верховным магистром Тевтонского ордена (в 1257-1274 гг.)! Относительно вступления в должность ливонского магистра нет полной ясности, разные источники называют 1253 или 1254 г. Магистр настолько отличился в делах насаждения христианства, что о нем отдельно, наряду с королями и святыми упоминает даже Петр из Дусбурга в "Хронике земли Прусской:

47. О БРАТЕ АННО, VII ВЕЛИКОМ МАГИСТРЕ ОРДЕНА ДОМА ТЕВТОНСКОГО

Брат Анно, VII великий магистр ордена дома Тевтонского, был в то время человек, неизменно благочестивый, содеявший много добра для упрочения ордена и Святой земли. Он умер в VIII иды июля.

В других, более поздних документах Дзинтаре упоминается как Dsintern, Sintelin. Незадолго до битвы при Дурбе немецкие крестоносцы пребывали в Вартайском (Warrach) и Дзинтарском (Sinteles) замках, из которых их изгнали курши в союзе с литовцами.

Несмотря на поражение 13 июля 1260 г. возле озера Дурбе и утрату контроля над южной частью Курземе, войска Ливонского и Тевтонского орденов продолжали свою политику, что позволило в 1267 г. снова подчинить себе территории, отказавшиеся от власти Ордена.

Получив большие силы иноземных крестоносцев из Бранденбурга, Чехии и других мест, Ордену удалось удержаться как в Пруссии, так и в Ливонии. В 1261 г. началось новое покорение Курсы, которое даже в имеющихся малочисленных источниках показано как один из самых кровавых периодов в истории завоевания Ливонии. Семь лет немецкие рыцари нападали на непокоренные куршские замки, разоряли страну и уничтожали население.

В 1261 г. на находившихся в Дзинтере куршей и литовцев, которые после битвы под Дурбе были посланы на помощь куршам, напали войска Ордена. Эти события ярко освещает "Рифмованная хроника": "Магистр войска, уже приняв Кулдигских братьев, заметил: "Мне надо слышать, какой совет вы дадите. Рад, что вы еще живы." По их совету он тогда отправился к какому-то замку под названием Дзинтере (Sinteles), который был неподалеку. Там литовцы жили безбедно, служа за плату и служа куршам хорошую службу. Подойдя к замку, христианское войско отдохнуло ночью до раннего утра. Тогда они напали на замок, стремительно затеяв большой бой. У христиан все вышло как нельзя лучше".

Этому не слишком сильному городищу в истории борьбы куршей отведено видное место, т.к. тут в 1261 г. смертью храбрых погиб литовский гарнизон вместе с местными жителями. Смелые воины, защищавшие деревянный замок, самоотверженно сопротивлялись крестоносцам. Не сумев взять Дзинтаре штурмом, враги подожгли замок, забросав ров горящими деревьями. Защитники замка продолжали сражаться даже в пламени пожара и все, как один, пали в бою. Всех обитателей замка, кто спасся от огня, но были старше 11 лет, немцы убили. Бросили в огонь всех мальчиков старше 11 лет. Женщин и детей вместе с богатой добычей увезли в Айзпуте.

В хронике Римберта также описано поражение куршских и литовских войск, когда крестоносцы заполнили замковый ров дровами и подожгли. О том, что огонь охватил замок большим пламенем, свидетельствует еще найденное в культурном слое городища обугленное зерно, образец которого ныне можно увидеть в рижском Этнографическом музее.

Действуя таким способом, в течение семи лет (до 1267 г.) немцы планомерно сжигали замки и укрепления куршей, разоряли страну и истребляли жителей. В строках "Рифмованной хроники" описана гибель замков Дзинтаре, Айзпуте, Лажа, Маркайши, Гробиня и Гриезе. За эти годы пламя и дым вознесли на небеса 67 куршских замков вместе с душами убитых в этой войне. Немцы сжигали и те замки, население которых сопротивлялось, и те, обитатели которых сдавались в плен или покидали замок.

Часть куршей в это время либо покинула страну добровольно, либо была насильно перевезена в Видземе, где к этому времени возникло несколько куршских селений. Борьба куршей за свою независимость завершилась в Риге в 1267 г. унизительным договором капитуляции, который куршским вождям навязал магистр Ордена Отто Лютерберг.

Теперь, когда Курса была полностью завоевана, Орден мог великодушно простить куршам неповиновение, возврат к своей вере и свободе. Согласно этому договору обе стороны обещали не напоминать одна другой о том, что причинено во время войны, и не думать о мести.

Покоренные курши должны были с каждого хозяйства и лошади 4-летнего возраста давать подати новым правителям земли – две пуры ржи, и со своим хлебом идти исполнять трудовую повинность – строить орденские замки.

Тогда, когда рыцари и крестоносцы разорили страну, уничтожили военные и адиминистративные центры куршей, они могли действовать, не боясь более какой-либо угрозы сопротивления куршей. На городище Дзинтаре шириной 25 м, длиной 75 м у слияния рек Тебра и Грапсте (Илмеде) предположительно поселился немецкий гарнизон. О нахождении немцев в замке говорят обнаруженные предметы и остатки печей, в конструкции которых использовались кирпичи. Таких замков местных жителей, в которых в XIII в. какое-то время проживали немцы, вероятно было достаточно много. О некоторых из них сообщают хроники и документы.

Известен документ начала XIV в., в котором курземский епископ Бурхард (1300-1310) дарует в лен шести немецким вассалам замки в Саке и Дзинтаре. Этот документ вносит ясность в истории строительства курземских замков. Из документа видно, что вначале Дзинтаре был замком курземского епископа и только после этого стал вассальным замком. Его основание, очевидно, может быть датировано концом XIII века.

Сам текст документа: "Курземский епископ Бурхард, пробст Бертольд и Домский капитул, соглашаясь с просьбами магистра Ливонского ордена, ландмаршала, комтура Хойера, кулдигского комтура Рудольфа, капеллана магистра ордена Вернера, кулдигского фогта Рейнфрида и прочими орденскими братьями, предоставляет лен совместной руки Генриху Хелмеде, Бернарду, прозванного Гангом, Конраду, прозванному Мейем, Теодориху прозванному Шперлингом, его родственникам со стороны матери Теодориху и Фридриху Рингстиде замки Сака и Дзинтаре, исключая Прусениеки (Пруссе, Дзервской волости) и Каркли, и епископскую часть Адзе (Гудениекская волость), с условием, что эти упомянутые вассалы в течение четырех лет поселятся в этих местах на проживание, в противном случае этот лен будет считаться несостоявшимся".

Примечание автора сайта: речка Илмеде (Грапсте), судя по всему, носила имя Генриха Хелмеде, епископского вассала и владельца этих мест. То есть лен состоялся.

Как уже говорилось, в ливонскую эпоху на месте уничтоженных крестоносцами куршских городищ немецкие феодалы построили укрепленные каменные замки. В Айзпуте находились замки как Ливонского ордена, так и курземского епископа. Епископ имел замки также в Цираве, Валтайки и Дзинтаре. Однако о последнем информация в последующие века практически отсутствует, впоследствии ни Левис оф Менар, ни другие исследователи не упомянули никаких хронологических вех, связанных с Дзинтаре.

Экспедиция Эрнеста Брастиньша в 1920-х годах застала поросшее могучими вековыми дубами городище Дзинтаре.

В XXI веке площадка городища расчищена, здесь тихо и людей в окрестностях практически не видно, хотя хутора встречаются.

Городищам Дзинтаре и Вартая и обитавшим там куршам свою песню посвятила латышская музыкальная группа Skyforger.

Со временем в окрестностях Дзинтаре появились иные центры притяжения в виде усадьбы и церкви в Априки (в орденские времена Apperate), в 5 км от бывшего городища. Кроме того, в 4 км от Априки расположена могила легендарного латышского поэта – Слепого Индрикиса.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Априки, лютеранская церковь

Лютеранская церковь в Априки нынче считается одной из наиболее роскошных церквей в Курземе. Снаружи не сильно отличается от прочих курземских культовых сооружений, однако интерьер богат уникальной резьбой по дереву и потолочными росписями. Традиционная однонефная каменная церковь с полигональным хором построена около середины XVII в. Перестроена в 1710 г. и дополнена архаичной по форме прямоугольной западной башней с пирамидальным шпилем, крытым гонтом.

В сравнении с аскетизмом фасадов отделка интерьера поражает изобилием пластических элементов и полихромией. Пологий деревянный свод, повторяющий формы свешивающегося (сталактитового) свода лютеранской церкви в Эдоле, украшен изображениями нимф и гениев, написанными в мягкой рокайльной манере на фоне неба (1744-1746), живописец И.Ф. Роде из Пруссии. Резные деревянные ретабло и кафедра (1740-е гг.), двухъярусная помещичья ложа и ограждения певческого хора (1710, предположительно скульптор И. Крейфельд из Лиепаи) насыщены скульптурой и орнаментальным декором, в пестроте и грубоватом исполнении которых ощущается простонародная наивность трактовки искусства барокко и рококо. Убранство интерьера реставрировано в 1938 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: усадьба Априки

Усадьба Априки находится в одном километре на восток от центра поселка.

Прямоугольный в плане одноэтажный дом в стиле барокко был возведен с 1742 по 1745 г. Расположен между обширным двором и парком. Имеет одинаковое решение парковового и дворового фасадов: центральный плоский ризалит с треугольным фронтоном выделяет ось симметрии, на которой размещены входы в здание и небольшие вестибюли. Фасады почти полностью лишены деталей архитектурного убранства (сохранились только остатки рустов на углах наружных стен и ризалитов), однако оставляют впечатление монументальности благодаря большой протяженности (длина около 50 м) и грандиозной полувальмовой крыше, крытой черепицей. В середине XIX в. к одному из торцов дома была пристроена восьмигранная неоготическая башня.

Основным художественным акцентом является скульптурный декор, размещенный в тимпанах фронтонов, - это аллегорические и геральдические барельефы, вытесанные из светло-серого песчаника в изысканной манере, характерной для южнонемецкого рококо. На фронтоне главного фасада виден рельеф с родовым гербом баронов Остен-Сакенов и Корфов, который считается наиболее роскошным среди деталей подобного рода в латвийских имениях.

В средней части господского дома кроме вестибюлей размещен ориентированный поперек здания двусветный большой зал и анфилады парадных апартаментов; с боков находились жилые покои. В интерьерах сохранились многие элементы первоначальной отделки; рокайльные голландские печи с расписными, розовыми и голубыми кафелями, оконные дубовые ставни, чеканные металлические детали, паркет, двери, украшенные интарсией и пр. Одна пара распашных дверей в 1939 г. была отправлена в Ригу, где ее встроили в дверной проем кабинета самого президента в Рижском замке, где находятся и поныне.

В комплекс усадьбы также входят дома управляющего и прислуги, хозпостройки и парк. С 1920 г. в господском доме усадьбы действовали школа и был устроен краеведческий музей. Музей работал только на верхнем этаже усадьбы. В 1950-е гг. появилась веранда, скрывшая фронтон паркового фасада, и после удлинения коридоров часть помещений утратила первоначальные пропорции. Внешние двери менялись несколько раз во времена усадьбы, но внутренние двери сохранились с самых ее истоков. В советское время, когда речь шла о сохранении дерева, это означало перекрашивание всего толстым слоем краски. В результате страдали старые двери, мебель, полы и деревянные лестницы.

С конца 2018 г. усадьба полностью находится в распоряжении местного музея. В самом начале 2021 г., хотя и были ограничения в связи с Covid-19, год начался завершенной работой над фасадными дверями, которые были созданы по образцу второй половины XIX века, а внутренние — отреставрированы и именно так и выглядели во времена усадьбы. "Внутренние двери - полностью аутентичны, а наружные — обновлены, созданы по образцу 1860 года", — говорит руководитель музея Айна Цермане. Реставрацию деревянной двери провел плотник и реставратор из Айзпуте Эдгарс Балодис. Поскольку здание является культурно-историческим объектом, вначале на реставрацию планировалось привлечь финансирование Государственного фонда культурного капитала, но не удалось — реализовать мечту помогло бывшее Айзпутское краевое самоуправление.

Когда усадебный дом до 2018 года находился в ведении Априкской начальной школы, двери со стороны фасада были заставлены шкафами, и в комнате был обустроен кабинет. Ученики и сотрудники перемещались из и в помещения школы через вход на заднем дворе. В кабинете директора была дверь, но ее нет в первоначальной планировке усадьбы, поэтому она держится закрытой. После того, как все здание отдали музею, погреба были очищены, в них заложили брусчатый пол и думают о постройке печки, на которой можно было бы варить суп или испечь пипаркукас. Поскольку в усадьбе проходит реставрация, музей получил новые витрины для тематической экспозиции "Хрупкость бытовых предметов". Ранее вместо витрин использовались сохранившиеся со времен школы шкафчики.

Руководитель музея A. Цермане в 2021 г. предалась найденному на сайте Рундальского дворца изучению керамической печи усадьбы Априки с целью ее восстановления. В Рундальском дворце-музее находятся и другие артефакты из усадьбы Априки. В частности, фрагмент фронтона (1745) работы предположительно Иоганна Бернхарда Оттенбергера (см. фото ниже).

Интересный факт: в 1901 г. усадьбу Априки приобрел не кто иной, как Карл Густав Маннергейм (1867-1951), который был президентом Финляндии и легендарным автором системы фортификации линий Маннергейма (1939-1940). Друг Маннергейма барон Гойнинген-Гюне, зная сложную ситуацию в его семье (супруги постоянно ссорились), предложил им купить имение в его родной Курляндии, ярко расписав тамошние красоты. Маннергейм неожиданно загорелся этой идеей. Он съездил в Либаву (Лиепаю), затем в Априккен (Априки), где познакомился с имением.

Не доверяя мужу деньги, его супруга Анастасия сама выезжала в Либаву, где подписала купчую на имение и оформила все финансовые дела. В начале августа Маннергеймы с прислугой и домашним скарбом выехали в Априккен. Это была последняя в российской жизни Маннергейма семейная поездка на отдых.

Разместившись в старинном помещичьем доме, Маннергейм развил бурную деятельность. Такой активности от мужа Анастасия не ожидала и начала верить, что теперь все изменится к лучшему. В прудах усадьбы Маннергейм пытался разводить рыбу, особенно карпов, которые были в те годы очень востребованы на европейском рынке. Однако все начинания барона: и рыбоводство (в новых прудах все рыбы погибли), и "молочная кампания", потерпели фиаско, и вскоре семья вернулась в Петербург.

1903 год изменений в семейную жизнь Маннергейма не внес. Нормализовать отношения с женой не удалось. Ничего не говоря мужу, Анастасия забирает все документы на имение Априккен и с дочерьми уезжает во Францию. Густав остается без имений. Нужно было думать, как жить дальше на одно офицерское жалованье, как платить долги, сумма которых угрожающе росла.

Приехав 10 октября 1904 года в Москву, подполковник Густав Маннергейм навестил сестру жены Софью Менгден и ее мужа. Другой день полностью ушел на встречу с дядей жены бароном Мейендорф фон Икскуль, который приехал из своего подмосковного имения Подушкино. Разговор шел о поместье Априккен в Курляндии. Барон получил на его управление генеральную доверенность от Анастасии Маннергейм. В августе 1904 года Маннергейм побывал в поместье, где составил подробный план его развития. Однако Мейендорф начал саботировать все начинания Густава. В итоге по решению Анастасии в ноябре 1906 года имение было продано, а деньги за него переведены в Париж.

На коллаже ниже - памятник Маннергейму в Хельсинки на проспекте Маннергейма, использованы старые открытки и фото автора 2016 и 2017 гг. Открытие памятника работы скульптора Аймо Тукиайнена состоялось 4 июня 1960 года в честь 93-й годовщины со дня рождения маршала Маннергейма.

Источники информации:

"Latvijas 12. gadsimta beigu - 17. gadsimta vācu piļu leksikons" Rīga, Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004

I. Šterns "Latvijas vēsture 1280-1290. Krustakari" Rīga, Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002

I. Šterns "Latvijas vēsture 1290-1500” Latvija; “Daugava" 1997

E. Brastiņš "Latvijas pilskalni. I. Kuršu zeme" Rīga, "Vālodze" 1923

Enciklopēdija "Latvijas pilsētas" Rīga "Preses nams", 1999

D. Vasmanis "Cēsu novada pagātnes ainas" Cēsis, Cēsu muzeju apvienība 1996

E. Dunsdorfs "Grāmata par Saldu" Kārļa Zariņa fonds Melburnā, 1995

A. Heniņš "Ventas sakta" Rīga, "Preses nams", 2002

A. Plaudis "Ceļvedis pa Latviju” Rīga, "Jumava" 1998

V. Veilands "Latvija kabatā" Rīga, 1995

В. Чантурия, Й. Минкявичюс, Ю. Васильев, К. Алттоа, "Белоруссия-Литва-Латвия-Эстония", "Искусство", М., 1986 г.

"История Латвийской ССР. Т.1 "С древнейших времен до 1860 г." Рига Изд-во Академии наук Латв. ССР 1952

"Курземе. Туристские маршруты" Рига Латгосиздат 1960

Брошюра К.К. Лавринович "Орден крестоносцев в Пруссии" (выходные данные отсутствуют)

Л. Власов "Маннергейм" серия ЖЗЛ, М., "Молодая гвардия" 2005

https://www.latvijas-pilskalni.lv/dzinteres-pilskalns/

http://www.historia.lv/publikacijas/akadeemiskie_raksti/zeids.001.htm

https://www.vietas.lv/objekts/dzintares_pilskalns/

https://lv.wikipedia.org/wiki/Dzintares_pilskalns

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_...

https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/100-dabas-dargumi/apriki.-po-puti-krestonoscev.a87966/

https://lv.wikipedia.org/wiki/Apri%C4%B7i

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC,_...

https://rus.liepajniekiem.lv/novosti/v-krae/ponemnogu-obnovljajut-starinnoe-planirovanie-pomest-ja-apriki/

http://www.aroundlatvia.lv/index.php?lang=1&f=20

https://www.sofijaslaivas.lv/2012/02/06/noslegusies-viktorina-par-vartajas-upi/

Посмотреть ссылки на сайты о замке на нашем форуме