(XIV век)

Развалины замка фогта Ливонского ордена Кирхгольм находятся напротив бывшего острова Мартиньсала, под водой водохранилища Рижской ГЭС близ защитной дамбы в районе города Саласпилс, в 18 км от Риги. Фрагменты каменной кладки бывают заметны над водой в периоды понижения уровня воды в водохранилище.

Здесь одно из наиболее ранних появлений человека на территории нынешней Латвии. Археологи нашли следы древнейших стоянок человека в окрестностях озера Лубанас, Саласпилса, Селпилса и в других местах. Раскопки на месте шведских шанцев в Саласпилсе - самом высоком месте в окрестностях, свидетельствуют о том, что на этом самом высоком месте окрестности уже примерно за одну тысячу лет до нашей эры было поселение – найдены черепки керамических изделий ручной работы, кремневое оружие и фрагменты орудий труда. Возможно, что это поселение было связано с городищем, которое многие авторы располагали там, где позднее находился каменный замок Ордена.

В период с X по XV век регион был населен ливскими и балтскими племенами.

Археологами были открыты поселения в районе нижнего течения Даугавы. Там на расстоянии неполного километра друг от друга располагалось несколько поселений с этнически смешанным населением, образующими агломерацию. В этих поселениях наряду с земледелием и рыболовством были хорошо развиты ремесло и торговля. В данных группах поселений (окрестности Риги, Саласпилса и Икшкиле) уже прослеживается переход к ранним городам. Так, например, селение саласпилсских ливов Лаукскола одно само занимало до 5 гектаров площади на берегу Даугавы. Первое поселение в Саласпилсе возникло здесь ещё в Х веке, то есть, примерно на три столетия раньше, чем находящаяся по соседству Рига. Да и суффикс "-пилс" (с латышского – "замок") говорит о том, что место это имело определенное значение в средние века.

Во время вторжения немцев в конце XII - начале XIII в. местных жителей склоняли к принятию христианства. Некоторые ливы согласились креститься. Для того, чтобы христианство приняли все ливы, немцы обещали им построить крепкие каменные замки, стены которых обеспечили бы ливам защиту от набегов соседей. За это ливы, в свою очередь, должны были обещать, что в этих замках смогут поселиться христианские миссионеры и немецкие купцы. В окрестностях Саласпилса в XII веке миссионер Ливонии святой Мейнард возвел для обращенных местных жителей замок Хольм.

Древнейшие сведения о населенном месте в Саласпилсе связаны с концом XII в. - в хронике Генриха Латвийского в 1186 г. упомянут построенный замок и церковь в селении ливов Сала как второй укрепленный пункт епископа Мейнарда в долине Даугавы. Остров Сала (Holme, Holma, Holmia) получил название Мартиньсала по церкви во имя св. Мартина, находившейся рядом с замком. Впрочем, название "Мартиньсала" констатировано в литературе лишь с XVII в. До этого он назывался просто Сала, с середины XIII в. - Базницас сала (Kirchholm) - см. хронику Генриха Латвийского. В исторических документах и летописях еще упоминаются господа и старейшины отдельных областей латышского государства, которых на латинском языке называют "duces, principes, nobiles, meliores и seniores". Более известными из них являются: Саласпилс – Доле – Ацонс, Виесонс, Улденакс, Валдекис, Гарведерс, Лембвалдис, Вилиендис.

Вскоре ливы поняли, насколько опасно такое совместное существование, и после сооружения замков в Икшкиле и Саласпилсе (Мартиньсале) отказались креститься. Второй ливонский епископ - Бертольд вынужден был бежать в Германию. Однако в следующем, 1198 г., навербовав крестоносцев, он вернулся в Ливонию. Саласпилсские ливы вновь не согласились принять епископа и отвергли христианство. После безрезультатных переговоров 24 июля 1198 г. между ливами и немцами произошла битва, в которой епископ Бертольд был убит. Тем не менее немцы не отказались от своих планов захвата Ливонии.

В XIII веке вдоль Даугавы было возведено несколько небольших укрепленных построек, большая часть которых, как и Хольм, принадлежала рижским епископам или рижскому Домскому капитулу. Замок на Мартиньсале имел очень выгодное географическое положение - Даугава всегда была важным водным путем, но именно здесь было удобное место переправы, отчего значение этого пересечения дорог не терялось и в более поздние времена. Церковный контроль над этим стратегически важным участком реки Даугавы продлился недолго.

В Риге в 1248 г. Николай, епископ Рижский, подтвердил подаренное епископом Альбертом Рижскому соборному капитулу имущество и последующие предоставления, которыми он без помех владел до сих пор: Саласпилсскую церковь с десятиной сел острова Долес; Икшкильскую церковь с ее десятиной. Часть от доходов церковных приходов следовало далее платить Римской курии. Известно, что в 1319 г. Папа установил для провинции Рижской церкви время ожидания (triennio resevationis), когда со ставших вакантными церквей общин доход нужно было вносить в кассу Папы. И так папский сборщик налогов собрал 10 марок серебром с церкви св. Петра в Риге, с церкви в Саласпилсе - три марки, а всего с Рижского архиепископства 72 марки или (206 гр.x72) около 14,8 кг серебра.

в конце XIII века Орден захватил территорию и уничтожил церковные владения, в том числе Хольм. Спор о землях вокруг Даугавы к югу от Риги длился большую часть XIV века, но с годами позиции Ордена укреплялись, и во второй половине XIV века орденские братья построили на правом берегу реки свой собственный замок Кирхгольм. Если посмотреть по карте места нахождения орденских замков и замковых округов, то можно увидеть, что почти все они находятся вблизи известных более ранних латышских городищ. Три городища были в окрестностях Саласпилса. Следовательно, так же, как и в архиепископстве, Орден использовал для своей системы укреплений "военные округа" местных жителей.

Свой замок Орден использовал как военную базу для покорения окрестных земель. Так, например, в начале XIII в. христиане Межотне присоединились к другим земгалам, в борьбе с немцами. Орден, желая проучить непокоренных земгалов, собрал войска около 4000 рыцарей и местных воинов у Саласпилса, и оттуда двинулся в путь, ранним утром подступив к стенам Межотне.

Чаще всего в "Видземских документах поместий I" саласпилсские ливы упомянуты в областях низовья Гауи и Даугавы. У Доле еще в 1348 г., у Саласпилса в 1349 г. Судя по документальным свидетельствам, территория нынешнего Бикерниекского леса на территории Риги в 1349 г. была отдана саласпилсским ливам для размещения пчелиных ульев. За это ливы отдавали Риге треть добытого меда.

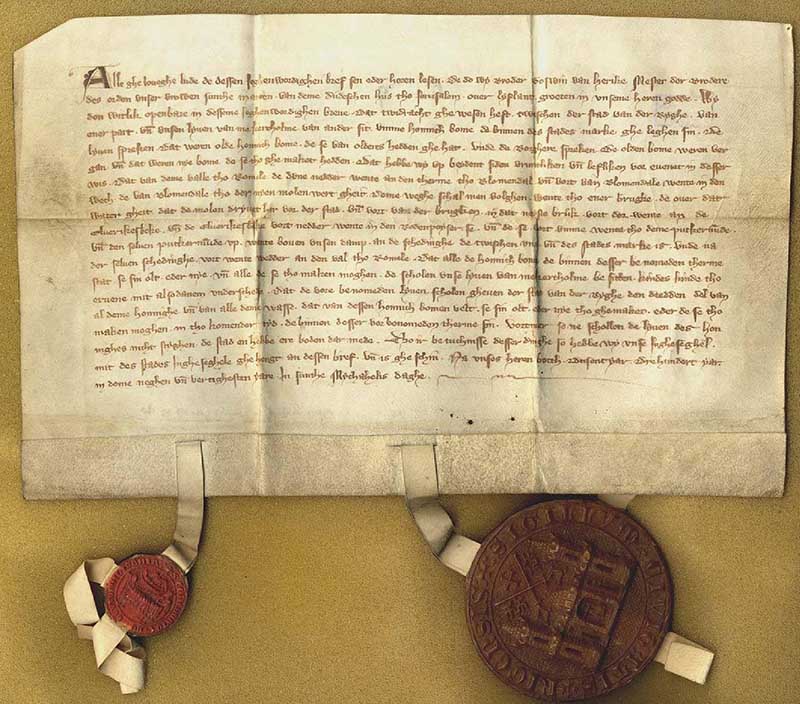

Документ 1349 г.

Поместье Саласпилс – одно из самых старых в Латвии. Первый замок Мартиньсала здесь стали строить уже когда земли ливов разделяли между церковью и Орденом. Поместье создавалось возле замка. Временные владения Саласпилса находились в общине Икшкиле – Саласпилс, судьбы поместий Икшкиле и Саласпилс часто сходные – они одновременно продавались, закладывались, отдавались в ренту.

После разрушения старого замка Мартиньсалы Ливонский орден получил с XIV в. в свое владение окружающую территорию и напротив Мартиньсалы на суше на правом берегу Даугавы построил свое новое укрепление - замок Саласпилс ("castrum Kirchholm"). Замок был расположен на доломитовой скале высотой около 10 м на правом берегу Даугавы. В 50 м к западу от замка в Даугаву впадала маленькая безымянная речка. Тем самим подход к укреплению с юга и запада был затруднен естественными водными преградами, а со стороны суши замок ограждался прокопанным рвом, соединенным с речкой и Даугавой.

Ливонский орден, ведя войну с городом Рига (1297-1330), потерял укрепленную мельницу Бертольда на правом берегу Даугавы (ныне ул. Маскавас в Риге). После шестимесячной осады Рига капитулировала и 30 марта 1330 г. была вынуждена заключить с Ливонским орденом мирный договор, по которому признала верховную власть Ордена. Победа Ордена и условия мира означали, что рижский архиепископ фактически утратил всякие права на Ригу. Следствием этого стало то, что Орден выше по течению Даугавы построил укрепленный замок Саласпилс, который вместе с замками в Букулти и Ропажи, создали кольцо охвата вокруг Риги, чтобы Орден мог стать феодальным сеньором этого уже процветающего в те времена города.

Саласпилс контролировал подходы к Риге с юга как по дороге, так и по Даугаве. Одновременно Саласпилс был и значительным опорным пунктом обороны на узкой полосе земли, соединявшей орденские территории на правом и левом берегу Даугавы. Благодаря выгодному расположению Саласпилсский замок был преобразован Орденом в значительный политико-административный центр и в мощное укрепление, которое совместно с замками Елгавы, Даугавгривы, Адажи и Ропажи создавал надежную опорную дугу против часто настроенного недружелюбно к Ордену города Риги. Кроме этого, Саласпилс в определенной мере контролировал судоходство в верховье Даугавы возле Риги.

Орденский замок в Саласпилсе был построен на правом берегу Даугавы рядом с поселением ливов, существовавшем до середины XIV века. В письменных источниках немецкий замок Саласпилс впервые упоминается в 1380 году в одном списке орденских замков, не датированном более подробно. По сведениям, полученным в ходе археологических раскопок, начало строительства замка относится к 60-70-м гг. XIV века. В исторических документах 1414-1438 гг., т.е. первой половины XV в., наряду с Kircholm (Kyrhol) упоминается Xkolm с следующими за ним замками Лиелварде (Lenewerne), Ропажи (Rodenpussch) и Адажи-Букулти (Nuwenmoel). Возможно, что Xholm относится к замку Мартиньсала, который существовал, возможно, как частично используемое укрепление на начальном этапе создания Саласпилсского орденского замка.

Так же, как и другие орденские замки, Саласпилс построен на природно защищенном месте. Замок был размещен на краю берега, состоящего из доломитовых скал высотой 10 м, недалеко от впадения маленькой речушки в большую реку - Даугаву. В связи с этим подход к сооружению с юга и запада затрудняли природные водные рубежи. По свидетельству археологов, между деревянным строительством даугавских ливов и каменным замком нет существенного временного промежутка.

Во второй половине XIV в., когда был построен новый Саласпилсский замок, ведущим архитектурно-строительным типом был т.н. конвентский дом - комплекс сооружений с планом, близким к квадрату, где четыре многоэтажных корпуса окружают внутренний двор. Нынче в кастеллологии вместо термина "конвентский дом" употребляется другой - "орденская кастелла". По этому плану с конца XIII в. строились орденские замки в Пруссии и Ливонии. Как кастелла построена резиденция магистра Ордена в Риге и старые планы свидетельствуют, что для обороны Риги у подъездных дорог бывшие замки в Адажи и Елгаве построены по сходному плану.

У кастеллы обычно регулярная планировка. Построенные в Пруссии кастеллы в плане были близкими к квадрату с длиной стороны 38-61 м. Похожие размеры были и у тех Ливонских кастелл, которые сохранились над поверхностью земли или известны по старым обмерам. Самые большие - в Риге (квадратичного плана с длиной стороны 57 м) и в Вильянди (54 м), а у замков в Пярну, Курессааре и Нарве этот размер около 40 м. Один из самых маленьких конвентских домов - в Вентспилсе (34х34 м), еще меньший был в Гауйиене (29х27 м).

В архитектуре замка выделяются два строительных периода: вначале был построен главный замок – орденская кастелла с пархамом. В 60-х или 70-х гг. XIV в. начали строить главный замок – в плане 40,5х40 м размером, но это не точно - т.к. южная стена замка обрушилась в Даугаву, не возможно точно определить ширину тем наружным стенам, которые были установлены перпендикулярно берегу. В плане археолога А. Стубавса наружная стена западного корпуса по координатной сетке получалась длиной 34 м, а стена восточного корпуса со стороны двора до обрушившегося конца составляла 30 м. Есть сомнения по поводу того, что некоторые стены, которые сейчас считаются наружными, в действительности являются ими. Есть гипотеза, что в Даугаву обрушилась не одна наружная стена, а целый южный корпус. Если у этого корпуса площадь помещений принять такой же, как и в других корпусах, - 6 м, а толщину наружной стены 2 м, толщину стены со стороны двора 1,5, тогда общая ширина сооружения перпендикулярно берегу Даугавы составит 40 м и тогда у Саласпилсского замка будет типичная квадратичная планировка кастеллы.

Главным признаком кастеллы является прямоугольный двор, по краям которого размещена открытая галерея, сходная с монастырскими крестовыми ходами. Это была двухэтажная галерея, которая обеспечивала горизонтальные перемещения на главном этаже замка (втором) из одного помещения в другое. В наиболее роскошных галереях создавали каменные аркады, опорами которым служили колонны с капителями, высеченными из камня. В то же время в Рижском замке, по мнению А. Туулсе, была только деревянная галерея.

А. Стубавс в 1968 г. констатировал в Саласпилсском замке наличие первоначально во дворе деревянных опорных конструкций, которые в южном конце могли быть использованы как опоры для охранной галереи. В восточном и западном корпусах галереи не было возможно потому, что там были сделаны амбразуры для стрельбы. Форма внутреннего двора замка предположительно была близка к квадрату – размером 17х19 м, и в середине его находился колодец с каменными стенами. Брусчатка во дворе свидетельствовала о наличии в замке системы отвода дождевых вод.

Сперва был построен западный и восточный корпус и только позднее, в XV в. между ними встроили северный корпус. Интересно отметить, что такой строительный тип кастеллы, когда два корпуса растянуты от одной наружной стены до противоположной, а два других корпуса встроены между ними - по классификации К.Х. Клазена принадлежат к раннему типу, который строился в XIII в. Саласпилс демонстрирует, что такой порядок строительства корпусов применялся также во 2-й половине XIV в.

Главный вход – проем ворот шириной 2 м был устроен сквозь помещение первого этажа в центре западного корпуса. Расположение входа в Саласпилсский замок почти посредине стены, как отметил А. Туулсе, не характерно для замков XIII в., но появилось в кастеллах, построенных в более поздние периоды. По аналогиии с другими замками, на уровне второго этажа на наружной стене Саласпилсского замка должны были быть большие окна с готическими перекрытиями стрельчатыми арками.

Неизвестна точная высота стен Саласпилсского замка. Можно предполагать, что над вторым этажом находился третий с обходной защитной галереей. В таком случае стены могут достигать 12-15 м высотой. Сколько-то метров высоты добавляет и крутая крыша, часть черепицы от которой было найдено - плоской и т.н. "монастырского" типа. Наклон крыши составлял не менее 60 градусов от горизонтали. Внешние стены в нижней части были сложены из крупных валунов, а в верхней части был использован отесанный доломит, с заполнением промежутков фрагментами мелких необработанных камней. Края проема ворот сложены из особо тщательно обработанных каменных квадров.

Чистоту и суровость, потому и монументальное впечатление должен был производить тяжелый объем Саласпилсского замка, где доминирует лаконизм форм, большие, не расчлененные плоскости, крутые крыши, могучие башни, отказ от декора на наружных стенах. Сероватые плоскости стен замка тонально оживляли ярко-красные черепичные крыши, так же как и использованные в дверях и оконных проемах пояса красного кирпича.

Каким было размещение помещений в Саласпилсе? Сперва надо отметить, что Саласпилс не был комтурским замком, но здесь жил фогт. Т.к. в этом замке не содержался конвент, возможно программа помещений не была реализована в полном объеме, а у отдельных помещений, типа ремтера и дормитория были небольшие размеры. В Саласпилсе раскопки А. Стубавса констатировали, что санузел глубиной 4,75 м в виде четырехугольной ассенизационной шахты найден в южном конце западного корпуса. Возможно, что это позднейший вариант, а сам данцкер располагался на берегу даугавы в утраченном корпусе.

Подвалы в Саласпилсе не были на всю длину корпусов, только под четырьмя помещениями первого этажа. Одно из подвальных помещений было крыто сложенным из доломитовых квадров бочарным сводом. В подвальных помещениях находились амбар и топка гипокаустовой печи. Обогрев многих этажей теплым воздухом печью, находящейся в подвале, характерен для прусских орденских кастелл. Остатки таких печей найдены и во многих замках Латвии. Дормитории обычно не отапливались. Второй гипокауст в восточном корпусе отапливал ремтер. В XVI в. устроили отопление кафельными печами и уничтожили гипокауст.

В Саласпилсе мы видим одну из старейших печей-гипокаустов в Латвии. Еще одна плохо сохранившаяся печь-гипокауст в Латвии, которая могла принадлежать XIII веку, обнаружена в раскопках Турайдского замка. Лучше всего сохранившиеся печи такого типа известны из раскопок в замках Алтене и Саласпилс и относятся к XIV и XV вв.

В первом этаже северного корпуса предположительно была кухня. О планировке верхних этажей сведений нет, но в раскопках найдено несколько роскошных каменных строительных деталей и профилированный кирпич, который использовался для отделки проемов и сводов. Письменные источники свидетельствуют, что в Саласпилсе многие документы подписывали магистры Ордена, поэтому для высоких должностных лиц Ордена в замке должны были быть свои жилые помещения.

Местонахождение капеллы в Саласпилсском замке не известно, но для этого подходили восточные концы южного или северного корпусов. Возможно, капелла находилась в гипотетическом южном корпусе, рухнувшем в Даугаву? Зал капитула обычно находился неподалеку от капеллы. В Саласпилсском замке непременно должен был быть зал для торжественных случаев, типа того, когда подписывали договора.

Предположительно, зал капитула находился в северном конце западного корпуса или в северном корпусе, т.к. раскопки в этом районе обнаружили много роскошных строительных деталей. Среди них - фрагмент стены из профильных кирпичей, в которой угадывается богато профилированный проем портала. Промежутки между кирпичами выкрашены черной краской, чтобы создать значительный декоративный эффект. В прусских замках похожие профилированные порталы были как у капелл, так и залов капитула. Второй значительной находкой строительной пластики была высеченная в камне капитель в виде бутонов, которая венчала какую-то консоль или колонну. Такие капители были характерны для замков XIV века.

Помещения второго этажа в прусских кастеллах перекрывают роскошные своды. Нечто подобное было и в Саласпилсе. В северном корпусе нашли несколько профильных кирпичей от ребер сводов синего и красного цвета. Некоторые из них аналогичны тем, что найдены в замке в Вильянди. Найдено несколько плиток от пола - и это почти все, что осталось от декоративного убранства Саласпилсского замка. О местоположении зала капитула в северном корпусе могут говорить и остатки гипокауста в подвале.

В первом стройпериоде построена также восьмиугольная башня в юго-западном углу замка на берегу Даугавы. Ширина ее была около 13 м (по замерам Левиса оф Менара в 1903 г.), толщина стен – 2,4 м; в подвальный этаж вела лестница. Южная часть этой башни обрушилась в Даугаву уже в XIX в.

Надо отметить, что восьмиугольные башни известны у многих орденских замков как в Ливонии, так и в Пруссии, а вот регулярные шестиугольные башни не строились. Восьмиугольная башня говорит о влиянии других орденских замков. Так, например, в замке Пайде в Эстонии была восьмиугольная башня диаметром 14 м и толщиной стен около 3,5 м, построенная в XIII в. В XIV в. к таким башням пристраивался комплекс зданий типа кастеллы. Такие башни в составе кастелл отмечены в Пруссии (ныне - в северной части Польши: в Радзине (Reden), Гневе (Mewe), Члухуве (Schlochau), Броднице (Strasburg), Торуне (Thorn). Диаметр этих башен 13-15 м, толщина стен в верхней части достигает 6 м и датируется около 1300 г. Башни находятся в углу замков, за исключением Торуня, где она посреди двора, их считают бергфридами - укрытиями жителей замка в случае опасности, сильнейшим укрепленным пунктом в замке. Башня Саласпилсского замка, возможно, была построена одновременно с ним и являлась его вертикальной монументальной доминантой на берегу Даугавы, символически показывая могущество Ордена.

К башне подключалась стена пархама толщиной 1,5 м, направленная параллельно внешней стене западного корпуса, создавая пархам шириной 7 метров. Вдоль стены на внешней стороне прокопан защитный ров глубиной 3-3,5 м, охватывавший замок также и со северной и восточной стороны. Хотя на восточной стороне вдоль рва во время раскопок никаких остатков стен не найдено, там первоначально должна была стоять стена пархама. Она, возможно, была уничтожена во втором стройпериоде, когда засыпан защитный ров с восточной стороны. Так как с высокого берега Даугавы нападение на замок не грозило, вдоль гипотетического южного корпуса пархама могло не быть.

Пархам позволяет снизить степень наносимых врагом повреждений для замка, и дает возможность его защитникам легко перемещаться вокруг замка. Остатки стен пархама обнаружены параллельными западному и северному корпусами. Это значительный элемент укрепления обороны замка, который дает возможность защищать замок двумя рядами стрелков - одному - из амбразур верхнего этажа, второму из защитного хода пархама. Эта система была хороша до тех пор, пока для нападений использовалось механическое оружие, однако в XV в. стало стремительно развиваться огнестрельное оружие и в значительных замках Ливонии произвели радикальные работы по перестройке.

В новой системе обороны Саласпилса появились две могучие башни для пушек в северо-западном и северо-восточном углах, широкий восточный новый форбург с полукруглой в плане привратной башней. Форбург был исследован лишь частично, поэтому здесь трудно давать окончательные оценки по его перестройкам. Наружный диаметр северо-западной башни 21,5 м, толщина стен 6,5 м, внутреннее помещение почти правильного круга в плане, диаметром 8 м. Башня сложена из крупных валунов, размеры которых достигают 1 м и тесаных доломитов. В отделке внутреннего помещения использовались также кирпичи. Подвала здесь не было. На первом этаже башни были устроены четыре сводчатые стрелковые камеры длиной 3,5-4 м, шириной 2,5-3 м и высотой до 2 м. Из этих амбразур был вид на 4 стороны света. По форме амбразур и их размерам можно сказать, для какого оружия они предназначены. В данном случае - для пушек. Лестница вела на второй этаж башни, стены которого во время раскопок уже не сохранились. Вся планировка башни свидетельствует о том, что она использовалась исключительно в военных целях, а не для жилья.

Наибольший диаметр овальной в плане северо-восточной башни в плане достигал 18 метров. Стены башни сложены из доломитов и валунов, заполняя также промежутки отдельными кирпичами. Подвальное помещение в плане образовывало неправильный четырехугольник размером 6,25х8,4 м, оно было перекрыто бочарным сводом. Диаметр круглого внутреннего помещения первого этажа был 7,9-8,4 м. Толщина стен башни на первом этаже не была всюду одинаковой – на стороне форбурга, откуда атака не грозила, стена была толщиной 3,5 м, а на северной стороне толщина достигала 5,2-5,9 метров. Во время раскопок бойницы в стенах первого этажа башни уже не сохранились.

Пушечные башни не строили слишком высокими, потому и в Саласпилсе они не могли иметь больше трех этажей общей высотой 8-10 м. Существуют разные точки зрения насчет того, как долго еще использовался пархам наряду с пушечными башнями и был ли он заменен чем-то другим? Пройти в башни из замка можно было и по подземному ходу. Вторая башня ненамного меньше вышеописанной - диаметр составлял 18 м. Стены из доломита и полевых камней, в отдельных местах были кирпичи. Подвал был нерегулярной формы, близкой к прямоугольнику 6,25х8,4 м. Толщина стен башни не была всюду одинаковой - со стороны форбурга, откуда не могло быть нападений, стена была толщиной только 3,5 м, а в северной части составляла 5,2-5,9 м.

Обе эти пушечные башни по своему диаметру и толщиной стен до 6 м были самыми большими башнями для защиты от огнестрельного оружия на территории Латвии. В самой резиденции магистра в Риге, у Свинцовой и Св. Духа башен диаметр только 16 м. Близкими по размерам к Саласпилсским башням являются две пушечные башни защитной стены Таллина: построенная в 1475-83 гг. башня Кик-ин-де-Кёк диаметром 17,3 м, а построенная в 20-е гг. XVI в. башня Розенкранца, она же "Толстая Маргарита", достигает в диаметре 25 м! В Германии оружейные башни достигают 25-30 м диаметром и толщины стен 5-7 м.

Своеобразна в Саласпилсе и размещение башен в новой системе укреплений. На территории Латвии есть множество замков, где на углу пристроена сильно выдвинутая, предназначенная для огнестрельного оружия башня, например, в Яунпилсе, Эдоле, Гулбене, Берзауне, Айзкраукле. Потому их диаметр был порядочно меньше. Использованный в Саласпилсе планировочный принцип, по которому северо-западная башня размещена вне главного замка - уникальна на территории Латвии. Оружейные башни Саласпилса не самостоятельные оборонные единицы, но хорошо продуманная составная часть эффективной системы обороны. Наружный диаметр башни в восточном форбурге мог достигать 14 м. Вход в восточный форбург Саласпилсского замка расположен под углом к постронным воротам привратной башни. Вход по прямой линии не может быть создан по стратегическим соображениям. Возможно, искажение создано из-за расположения подъездного пути. Похожее расположение входа констатирована у привратной башни замка в Эргеме. Там также путь ведет во двор замка по полукругу. Подковообразная башня в Эргеме имет диаметр 14 м и достигает 12 м высоты, на ее первом этаже устроено пять амбразур.

Заново был образован восточный форбург, а до этого происходила перестройка в главном замке – заложен вход через западный корпус, на восточной стороне уничтожена стена пархама и засыпан ров. Восточный форбург был 50,4 м в длину и более 30 м в ширину. Он был мало заселен, поскольку в основном служил целям обороны. Северная стена форбурга имела толщину 1,3-1,4 м, а восточная стена 1,7-1,9 метров. На восточной стороне форбурга построена полукруглая в плане надвратная башня, диаметр которой был около 14 м, а толщина стен достигала 2,5-2,7 метров. Размер внутреннего помещения башни в восточно-западном направлении – 4,7 м, в юго-северном направлении – 8,5 м. Новый вход в замок устроен через встроенные в башню ворота шириной 2,6 м. На восточной и северной стороне форбурга был выкопан защитный ров. На западной стороне замка пархам расширен на 9 м, выстроив вторую защитную стену толщиной 1,4 м, между обеими стенами создана деревянная платформа, перекрывавшая дренажную систему на месте бывшего рва.

Строительные периоды Саласпилсского замка были определены на археологических раскопках в 70-х гг. ХХ века, когда вскрыты стены помещений первого этажа на высоту около 1 метра. В XIV-XVI вв. замок был одним из самых значительных защитных сооружений позднего средневековья в ближайшем окружении Риги и потому играл важную роль как в истории Риги, так и всей Ливонии. В XV и XVI веках замок был расширен новой внешней оборонительной стеной, которая заменила старые деревянные и земляные укрепления.

Ливонскому ордену удалось добиться утверждения Папой на должность архиепископа Риги, бывшего орденского капеллана Сильвестра Стодевешера. С 1451 г. сохранились протоколы ревизии комтурств и фогтств ордена, которые позволяют определить число орденских братьев в Ливонии. В этих протоколах нет данных о Селпилсском и Саласпилсском фогтствах; возможно, документы погибли, а возможно, что в то время там проживал лишь какой-либо отдельный орденский брат или даже орденский ландскнехт. В 1488 г. были сделаны посещения в 15 замках, проведен учет имеющегося там состава орденского братства и инвентаря, также и в тех замках, данных о которых не доставало по ревизии 1451 года – Селпилс, Саласпилс, Буртниеки и др.

Фогт Кирхгольма в исторических документах упоминается в 1423, 1485 и 1543 гг. Историк Леонид Арбузов (1901) нашел сведения, что в 1483 и 1543 гг. в Саласпилсе пребывали орденские фогты.

Известно, что Саласпилс был одним из важнейших мест, где происходили репрезентации рыцарей Ордена. В 1449 г. орденский магистр одно время здесь довольно долго жил, потому что одно сообщение гласит, что магистр был так болен, что не мог сидеть за столом, а посол в Саласпилсе провел ночь. Следовательно, в замке должна быть как спальня магистра, так и комната для гостей и общая трапезная. Магистром предположительно был Хейденрейх Финке фон Оверберг, который был в должности с 1434 г. и в 1450 г. закончил свои полномочия. Возможно, болезнь 1449 г. была уже смертельной для него?

Здесь в Саласпилсе в 1452 году проходил ландтаг, на котором городу Рига был навязан т.н. Саласпилсский договор. В ноябре 1452 г. Орден и архиепископ пригласили в Саласпилс 12 послов Риги - 6 ратманов и 6 представителей обоих гильдий и потребовали в течение трех дней дать объяснения на их обвинения против города Риги. Срок продлили еще на 6 дней, но в это время силы Ордена уже начали разорять крестьянские селения в сельской области Риги (возле Адажи).

Это принудило рижан 30 ноября 1452 г. подписать в Саласпилсе новый договор о разделе власти в Риге между архиепископом и Орденом. Причем рижанам надо было дать клятву верности обоим вместе и каждому в отдельности. Кроме всего прочего, решения рижского магистрата следовало утверждать у комтура Рижского замка. Также 30 ноября 1452 года в Саласпилсе рижский архиепископ Сильвестр Стодевешер и орденский магистр Иоганн из Менгеда заключили тайный договор, разделяя между обоими землевладельцами власть над городом Ригой, но рижан об этом в известность тогда не поставили. Саласпилсский договор о совместной власти Ордена и архиепископа над Ригой формально сохранял силу более ста лет, до 1562 г.

В такой обстановке Рига, когда найти союзника в Ливонии не представлялось возможным, стала искать сближения с Прусским союзом, который включал в себя города, мелких вассалов и который был направлен против Тевтонского Ордена в Пруссии. Против этого были два главных союзника в Ливонских землях – архиепископ и Орден. На ландтаге двенадцати представителям рижан, пришлось принять невыгодные для города условия, продиктованные властелинами земель, так как угрозы Ордена были не только на словах, но и на деле – разрушения городских владений.

В 1488 г. Рига обратилась к Швеции за помощью, однако Орден ее здесь опередил, заключив мир с управляющим шведским государством Стеном Стуре. После этого Ливонский орден возобновил вооружение, построил новые укрепления в Саласпилсе, Адажи и других местах, но что рижане ответили укреплением Даугавгривы.

В 1489 г. архиепископ Хильдебрандт, чтобы ему рижане не слали просьб о помощи, уехал в Гулбене, а магистр - в Ревель (Таллин), оставив ведение войны на ландмаршала Вальтера фон Плеттенберга и комтура Алуксне. Они разместили свои войска у Адажи, Ропажи и Саласпилса и оттуда разрушили сельский округ Риги. Комтур Вильянди секретно послал в Даугавгриву двоих своих людей, чьим заданием было организовать поджог города Риги, чтобы во время пожара орденское войско могло занять Ригу. Однако горожанам удалось раскрыть секретные планы Ордена, виновных городской судья приговорил к смерти, их разрубили на 4 части, которые посадили на колья на краю главной дороги. Этими сведениями заканчивается хроника Германа Хелевега.

Особое значение Саласпилса среди других орденских замков подтверждают также сохранившиеся хроники и другие исторические документы, в которых название замка указывалось различными способами. Так, в 1380 г. замок был упомянут как Kercholm, Kerchholm; в 1435 – Kerckholme, Karckholm; в 1558 – Kerckholm; в 1782 – Kirchenhom; в XIV-XVII вв. также Kercholm, Kerchholm, Kerkholme, Kerckholme, Kerchollem, Kirchholm. Особенно в XV в. Саласпилс упомянут как место издания решений, договоров, сообщений и прочих документов многих магистров и других должностных лиц Ордена. Поэтому в замке часто проживали высокие должностные лица Ордена.

В январе 1559 г. начался новый большой поход русских войск на Ливонию. 22 января было взято Вецгулбене. После этого русские войска направились дальше на Ригу. В Риге положение оказалось столь критическим, что 25 января магистрат приказал сжечь рижские предместья со всеми строениями и садами. Жители предместий, главным образом латыши, потеряли таким образом все свое имущество. Русские войска все же не смогли взять Ригу и вскоре отступили в направлении Саласпилса, Икшкиле и Айзкраукле. В конце февраля русское войско вернулось на территорию Русского государства, двигаясь вверх по течению Даугавы.

Н.М. Карамзин писал о судьбе комтура Алуксненского замка: "Немцы благоразумно сдалися; но Глава их, Коммандор Зибург, умер за то в Кирхгольмской темнице: ибо Магистр хотел, чтобы Орденские сановники защищали крепости, подобно Укскилю и Кошкарову".

У поместий Саласпилс и Икшкиле сменилось много владельцев, когда в 1570 году оба поместья закладывают некоему Хилхему за 3650 польских гульденов, затем неделю спустя – городу Риге, а в 1586 году, не выкупив предыдущие закладные – Веллингу. Можно догадаться, как повлияли на жизнь в поместьях эти три враждующих между собой претендента на эту собственность.

По сведениям летописи Руссова, во время Ливонской войны 28 августа 1577 года рижане Саласпилсский замок подожгли, а 4 сентября снесли, чтобы не оставлять его опорным пунктом для идущего на Ригу войска Ивана IV. Главными руководителями этого действия были бюргермейстер Николай Экк и ратман Луэрхард Карсен, под их присмотром были проломлены таранами стены. Топоры и молоты также были пущены в ход, а затем была применена взрывчатка. Предположительно вышеупомянутые господа были лично заинтересованы в сносе замка, т.к. кирпич и камень после этого повезли в Ригу на продажу.

Земли поместья они разделили между собой. Площадь присвоенных земель была весьма большой, о чем свидетельствуют заметки ревизоров, о том, что на этих землях было высеяно примерно 22 бочки семян, при этом "эти поля без каких-либо на это прав присвоил бюргер из Риги Николай Экк и Отто фон Мепен". Принадлежащие замку места рыбной ловли от одного берега Даугавы до другого, которые давали в год рыбы на 300-400 злотых, также захватил Николай Экк. Печь по обжигу извести в замке не действовала из-за нехватки дров. Позже Саласпилсский замок как укрепление больше не восстанавливался и постепенно превратился в руины.

Карта Ливонии Поссевина 1582 г. (оригинал хранится в архиве Ватикана), на которой упомянут Kirchholm (Саласпилс). В 1589 году поместье Саласпилс отдано пану Матиасу Ленеку из Крустпилса в пожизненное владение, без обязательств давать какую-либо подать. Сохранившиеся документы польской ревизии 1590 года свидетельствуют о том, что округ Саласпилс больше разделен, нежели Икшкиле. Вся окрестность корчмы Вею вместе с прежде упомянутыми домами по берегу Даугавы в те времена принадлежали поместью Румба или Rummelshof.

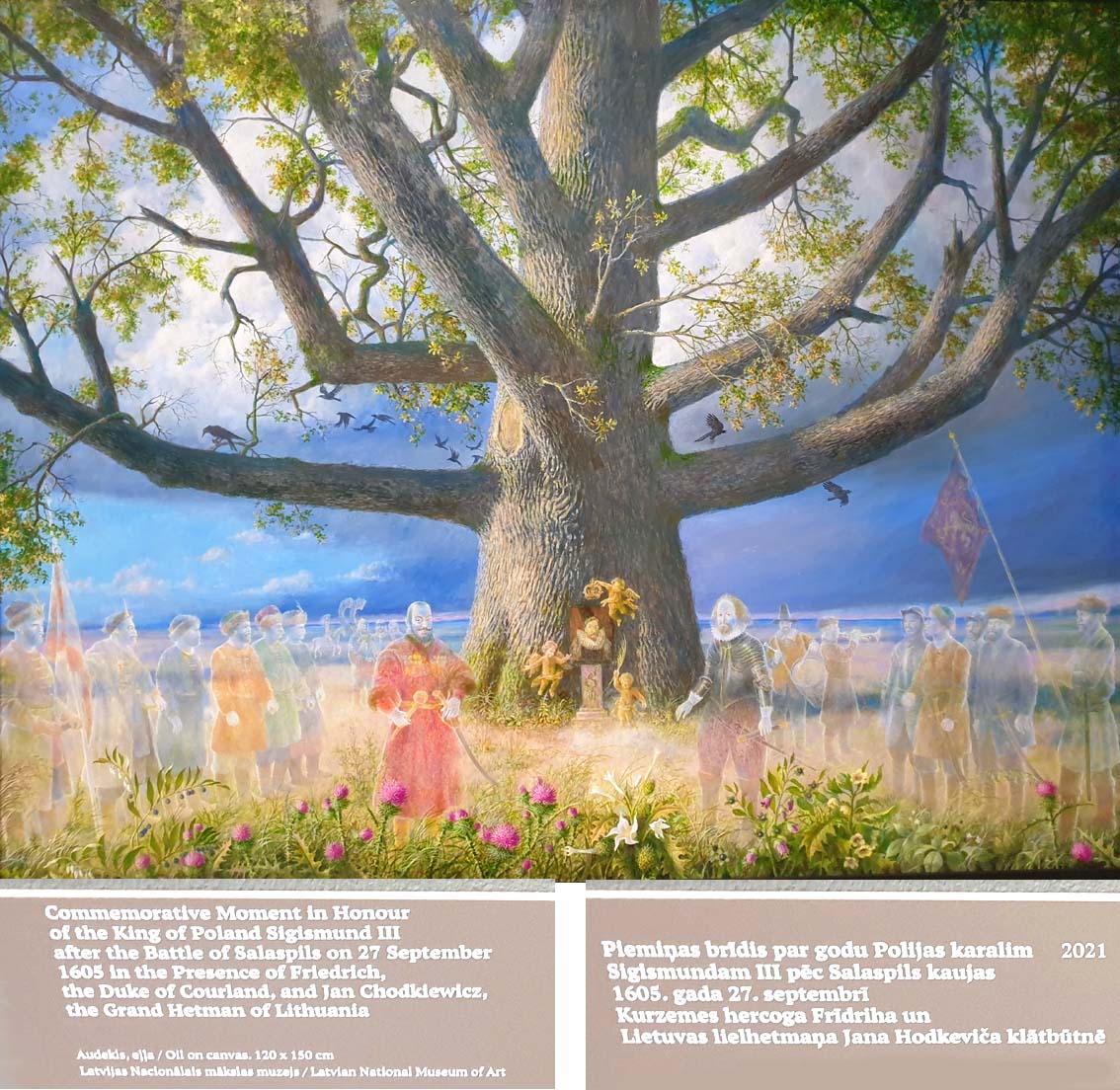

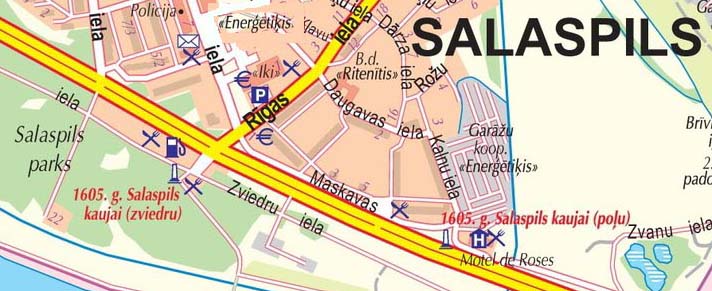

Во время польско-шведской войны за господство в Восточной Прибалтике все военные действия разыгрывались главным образом на территории нынешней Латвии. В 1605 г. шведский король Карл IX с большим войском выступил против Риги. Шведское войско построило у Саласпилса укрепление и стало там ожидать наступления поляков. Против шведов выступило польское войско под предводительством Яна Кароля Ходкевича. Поляков было в три раза меньше, чем шведов. Однако ловким маневром полякам удалось выманить шведов из укрепления. Тяжело вооруженная польская конница разгромила шведское войско. Шведскому королю удалось, сменив нескольких коней, добраться до кораблей в устье Даугавы и отбыть в Швецию.

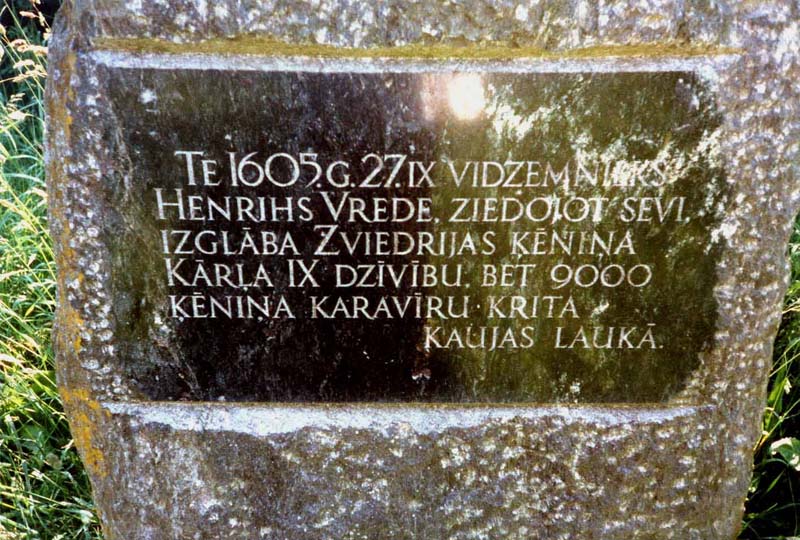

27 сентября 1605 г. Кирхгольмское сражение у Саласпилса, в котором поляки нанесли поражение шведам (их потери составили 9000 человек убитыми), стало одним из самых драматичных во всей феодальной истории Латвии.

Рядом с полевыми укреплениями, на левой стороне дороги, располагается место, где 27 сентября 1605 г. произошло большое Саласпилсскоесражение. Польско-шведская война длилась уже многие годы, причиной ее являлась борьба за корону Швеции между двумя двоюродными братьями – Сигизмундом III и герцогом Карлом из Зюдерманланда. В 1599 году у короля Сигизмунда III Швеция отняла присвоенный перед этим титул короля государства, а править страной стал герцог-регент Карл. Началась война с переменным успехом для обеих сторон. Шведы завоевывают всю Эстонию и Видземе.

Карл имел в своем военном стане 20000 солдат, когда ему доставляют сведения, полученные от пленного польского офицера, что возле Икшкиле собираются части польской армии под знаменем прославленного полководца Ходкевича (он победил шведов под Кокнесе и Валмиерой), к которому присоединяются полки Курляндского герцога. Карл IX решает не ждать поляков у стен верной им Риги, выступить полякам на встречу.

Переход ночью под дождем, мокрым снегом и сильным ветром был очень трудным, но на рассвете Карл со своим войском подошел к Саласпилсу, где обе противоборствующие армии встречаются. Шведы начали сражение поспешно, не отдохнув после трудного перехода.

Ян Кароль Ходкевич (слева)

Ходкевич приказывает своим войскам, более малочисленным (примерно 3000 солдат), инсценировать бегство, тем самым, выманив шведов из превентивных окопов с чистое поле. Вслед за этим польские гусары внезапно поворачивают своих лошадей назад и, рубя направо и налево, проносятся через ряды шведов, создавая там панику и хаос. Полякам на помощь с левого берега Даугавы переплывают еще 300 всадников герцога Курляндского, и в короткий отрезок времени судьба сражения была решена, но побоище и преследование продолжалось до поздней ночи. Во время сражения погибло примерно 10 000 (в других источниках упоминается, что 8500) шведских воинов, но все равно, сколько бы там не было, битва потребовала много крови. Поляки захватили у шведов 60 боевых знамен, 11 тяжелых орудий. В сражении убит конь Карла IX, и не хватило мгновения, чтобы он сам был убит или взят в плен, но один из воинов Видземе Генрих Вреде отдал королю своего коня, с просьбой позаботиться о его жены и детях (поляки Вреде иcкромсали).

Это Саласпилсское сражение произошло возле долины, на месте, где Даугава во время половодья пробивала себе новое русло, где на старых картах нарисовано Юрупе. За долиной, в восточном направлении, начинается "Большое Саласпилсское болото". На карте 1682 года видно, что напротив полевых укреплений поставлен памятный камень – там якобы было место, где спасся король Карл IX. Камень поставил бюргер и хронист из Риги Юрген Хелмс, который был сам свидетелем этих событий и попал в плен к полякам.

Камень во время последующих войн пропал и до нашего столетия не сохранился. Ничто здесь больше не напоминает об не удаче "крестьянского короля": церковь разобрана, полевые укрепления срыты, камень пропал уже давно. И все же - Карл IX признал, что латышские крестьяне заслуживают более лучшей доли. В своем послании к помещикам он спрашивает, как возможно согласовать рабство крестьян с хорошим государственным устройством и христианской верой. Немцы на это ответили, что рабство является врожденной особенностью характера латышского крестьянина. (В 1992 г. памятный камень в честь этого события поставил фонд Культуры.)

В 1612 году епископ Цесиса Шеннинг добивается, чтобы поместье Саласпилс отдали его двоюродному брату старосте Дидриху Теодору Шеннингу, который перенимает его от вдовы Ленек. Но оказывается, что много лет назад король Сигизмунд III в свою очередь обещал поместье городу Риге, как только оно станет вакантным. Кажется, епископ совершил весьма выгодную сделку, и заработал большие деньги, поскольку Рига выкупает поместье Саласпилс за 10 000 польских гульденов.

В 1616 г. сделку утвердил король Сигизмунд III, а в 1630 г. ее также признает законной король Густав Адольф. С этого времени Саласпилс - владение города Риги: поместье со всеми зданиями, заколы для лосося и миноги, печь для обжига извести и каменоломни для гипса, а так же "пять больших трактиров возле Русской дороги".

Владельцем соседнего поместья и островка Holme был некий Шульц, который годами судился с епископом из Цесиса Отто Шенингом, из-за этого маленького клочка земли, где расположены были всего три крестьянских дома и корчма. Потребовалось вмешательство шведской королевы Кристины, которая утвердила в 1622 году его во владение рода Шульца (в 1752 г. город Рига выкупает его).

В хронике Ф. Ниенштедта XVII века упоминается, что возле Саласпилса живет кто-то, кого именуют королем, которому со старых времен "от короля и Папы" во владение даны 7 арклов земли, что подтверждено государственными печатями и книгами лена. Имеются и другие свободные крестьяне, кто родом из этих племен. Так же хронист Д. Фабриций в XVII-XVIII веках упоминает между Икшкиле и Саласпилсом королей Видземе, которые были потомками древних правителей – королей, и дома, которых называют Кенини (Koningen, Koning).

Позднее Саласпилсский замок как укрепление больше не был восстановлен и понемногу превратился в развалины. В 1-й половине XVII в. в замке еще было обжито несколько помещений, как это описано в ревизии Ливонских замков и имений 1624 г., проведенной шведами. Там замок описан так: “Саласпилсский замок полностью разрушен, двор окружает небольшой забор из дощечек; один флигель с двумя комнатами и окнами, используемыми дверями, 1 кафельная печь с трубой, 1 труба в доме и печь для хлеба; одна двойная рига, 2 коровника.” Так как замок больше не использовался для военных целей, в 1605 г. недалеко от него построили другое оборонное сооружение - земляные укрепления Шведского шанца.

С севера совсем близко к поместью Саласпилс подступали владения поместья Стопини. Последнее уже в XVII в. строило себе новое поместье, которое вскоре получит название Курте, Куртенгоф (Kurtenhof). Шведы, правда, пишут на своих картах латышское: поместье Суне. Владельцы земли к востоку от Саласпилса, вынуждены вести борьбу с бывшими королями Видземе, которые не желают забывать свои древние договоры и права. Поместье образовалось рядом с Орденским замком.

После того, как замок в Саласпилсе был покинут в XVII в., в подвальном помещении северо-восточного угла замка была устроена печь для обжига извести, в которой использовали доломитные камни, выломанные из замковых стен. Впоследствии замок быстро разрушили отстроенные на его территории три известковые печи.

В 1630 г. были учреждены первые временные земельные суды. В Лифляндии их было пять: в Риге, Цесисе, Кокнесе, Тарту и Пярну. Янис Блесе в своей книге (1998) упоминает, что некий потомок саласпилсского королевского рода в 1672 г. в Кокнесе был председателем земельного суда.

Пользуясь военным положением в стране, крестьяне массами покидали свои дворы, особенно в районе Даугавы, и в имениях, расположенных вокруг Риги. На ландтаге в 1661 г. дворяне жаловались генерал-губернатору: "Печальные и для всех очевидные факты, к сожалению, свидетельствуют о том, что во время минувших войн и из-за злоумышленных побегов некоторые дома, имения и крестьянские дворы совершенно опустели, сожжены и разорены, особенно в ...Саласпилсе (Кирхгольм) и др."

Известны старые шведские шанцы на пригорке у Саласпилсской церкви, земляные валы, возведенные шведами у церкви. Здесь в 1705 г. польские войска нанесли тяжелое поражение Карлу XII, который спасся бегством.

Совсем близко возле церкви, немного выше на пригорке, находятся Большие полевые укрепления шведов (шанцы), которые были одними из самых крупных, такого вида укреплений в Латвии. Для постройки укреплений был мудро выбрана самая высокая точка в этой местности. О том, сколько лет укрепления уже существуют, мнения разделяются. Ранние историки связывают его со сражением в 1605 году. Так как часть укреплений при постройке защитной дамбы водохранилища планировалось сравнять, с 1970 по 1972 год там проводились широкие археологические раскопки. По материалам раскопок, их руководитель А. Стубавс, сделал вывод, что шанцы были построены позднее – в середине XVII в. Имеется шведская карта 1630 г., на которой укрепления уже обозначены, но как бы там ни было – это старое укрепление к нам пришло через многие столетия.

Большое полевое укрепление, как военное образование тоже не появилось в один присест, т.к. в начале это было это сравнительно простая земляная насыпь, укрепленная частоколом, расщепленными досками, корой и камнями. Затем уже выстроены специальные редуты, их кладка свидетельствует (часть ее позднее использовали, как фундамент для ветряной мельницы) о том, что шанцы предназначены для тяжелого оружия – пушек. В конце XVII в. были проведены большие земляные работы – полевые укрепления расширили (даже частично затрагивает церковное кладбище) и приобретает свой окончательный вид. В это же время края укреплений закрепляют плотно подогнанными доломитными плитами. В результате выстроен большой пятиугольник геометрически правильной формы с пятью редутами направленными наружу, вокруг которых защитные рвы (особенно хорошо вырисовываются шанцы с воздуха), диаметр его около 300 метров. Раскопки свидетельствуют о том, что на полевых укреплениях когда-то были также постройки: небольшие домики, хлебопекарня, мельница, склады, кузница – наверно все для нужд войск. Среди бытовых предметов преобладают солдатские атрибуты – фрагменты оружия, пули, латы, каски. Полностью нельзя исключить присутствие прекрасного пола – о чем свидетельствуют найденное веретено.

На карте Великого княжества Литовского, опубликованной Т.К. Лоттером в Аугсбурге около 1780 г., Саласпилс обозначен как Fort de Kerkholm.

Наполеоновские войны также не прошли мимо Саласпилса. К концу лета 1812 г. пруссаки заняли позицию полукругом от Риги по линии Шлок (Слока) - Олай (Олайне) - Кирхгольм (Саласпилс). 6 октября Витгенштейн выбил французские войска из Полоцка. В этот же день Наполеон отдал приказ об отступлении из Москвы, что активизировало русские силы в Риге. В середине октября они предприняли наступление на Кирхгольм и по реке Аа (при поддержке канонерских лодок) — на Шлок и Волыунд (Валгунде). Пруссаки свои позиции удержали, хотя понесли большие потери.

Известен документ периода 1762-65 гг., в котором значится: "В принадлежащих к городу (Риге) малых мызах видны еще и теперь развалины замков Икскиля, Кирхгольма и Лемзаля. Остатки состроенной здесь первой християнской церькви на так называемом Мартингсгольмском острову, от которого тамошняя сторона получила имя Кирхгольма, почесть можно за такую древность, которая во всей Лифляндии всех других примечания достойнее.

С конца XVIII в., когда возрос интерес к древним замкам, отдельные исследователи обращались и к Саласпилсу. Но в связи с плохой сохранностью памятника ему было уделено мало внимания. В конце XVIII в. нарисованы самые старые известные виды развалин Саласпилсского замка. Это две акварели известного краеведа Иоганна Кристофа Бротце, которые сохранились в его многотомном собрании изображений "Monumente…" Иоганн Кристоф Бротце (1742-1832) - ливонский историк, педагог и краевед, конректор Рижского королевского лицея, на протяжении 50-ти лет делал зарисовки разных городов и мест Ливонии. Его уникальная коллекция рисунков обладает высокой степенью документальности.

Иоганн Кристоф Бротце (1742-1832)

Бротце в 1797 г. рисовал Саласпилсский замок со стороны берега, изобразив на фоне Даугаву с Мартиньсалой, а на переднем плане показал развалины стен нового замка на высоком берегу. На рисунке видна восточная могучая наружная стена Саласпилсского замка, а также идущие перпендикулярно Даугаве, но менее сохранившиеся развалины южной стены. На стенах замка показаны тщательно обработанные доломитовые квадры. Изображенные на восточной стене две длиннейшие щели разрушений в стене могут свидетельствовать об окнах, бывших здесь на уровне второго этажа. К сожалению, по рисунку трудно определить размеры сохранившихся развалин - кажется, что в конце XVIII в. стены местами еще были высотой 4-5 метров.

Там же на рисунках Бротце - развалины церкви. Холм заканчивался крутым обрывом у Даугавы; были заметны строения поместья Саласпилс. На той стороне Даугавы также был виден высокий берег, на котором стоял дом пограничников. Обустраивая новую таможню, у государственной границы после присоединения Курземе, такие дома у (старой) границы стали не нужными и их предлагали купить.

О том, как выглядели строения поместья, а также парк, мало данных. В настоящее время почти ничего не осталось – все разрушено более основательно, чем во время Ливонских войн. В одном конце парка во второй половине прошлого столетия начали, и в начале нашего столетия закончили строительство казарм, некоторые из них и в наше время еще используют как склады. В результате неправильного функционирования дамбы и насосов парк постепенно превратился в болотце, заросшее кустарником и бурьяном. Какое-то красивое здание – древний амбар? – с множеством дугообразных арок, покинут во власти времени, от других строений остались лишь фундаменты. Старое городище нынче находится под дамбой.

С XIX в., когда начались исследования средневековых замков, построенный на берегу Даугавы Саласпилсский замок в немецкой литературе стали обозначать как Neu-Kirchholm, чтобы не путать его со старым замком на Мартиньсале. Второе большое путешествие К. Унгерн-Штернберга состоялось летом 1829 г., когда художник в течение месяца путешествовал от Алуксне до Кокнесе, затем вдоль Даугавы до Риги и обратно в Валку. Дата на рисунках позволяет установить его маршрут: 10 августа – Вецдоле и Саласпилс.

Самый старый известный план Саласпилсского замка изобразил профессор Тартусского университета Фридрих Крузе, в 1839 г. путешествовавший по Латвии и собиравший материалы о старых памятниках, главным образом о находках из древних кладбищ. Т.к. могильники обычно находились вблизи жилых мест, Крузе сделал также планы нескольких таких немецких замков, которые, по его мнению, могли находиться на месте древних языческих укреплений. Эти планы несколькими годами позже были помещены в книге "Necrolivonica" (1842). На исследование Мартиньсалы и Саласпилса он отвел всего один день - 18 июня 1839 г.

Т.к. Крузе не был архитектором, сделанные им планы развалин можно скорее назвать эскизными изображениями, т.к. неверно указаны размеры замка в пядях и дорисованы недостающие стены. Судя по всему, и изображенные им девять башен (пять по углам замка и у входа, одна на углу форбурга и три свободно стоящие перед форбургом) всего лишь плод фантазии автора. По плану диаметр башен слишком мал - 6-7 м. Башням с таким малым диаметром трудно найти функциональную необходимость в XV-XVI вв., когда появилось огнестрельное оружие. Да и ни у одного замка в Балтии неизвестно столь плотное размещение башен. Круги параллельно одной из стен замка скорее всего, означают не галерею со столбами, а остатки какой-то стены.

Кстати, об огнестрельном оружии - небольшое отступление. Из "Рижского Вестника", от 5 октября 1889 г.: "Из Кирхгольма пишут о следующем случае. В прошлое воскресенье В. праздновал свадьбу, причем стреляли из небольшой пушки. 4 человека, заряжавшие орудие, сначала взяли небольшое количество пороха, но под конец, под влиянием крепких напитков, положили в пушку много пороха и зажгли его просто спичкою; раздался оглушительный гром и от пушки осталась на месте только ножка; орудие было разорвано на мелкие части и осколки были отброшены в сторону шагов на 50. К счастью, при этой непозволительной забаве из людей никто не пострадал."

Следующий план развалин Саласпилсского замка в сентябре 1895 г. обмерил архитектор Вильгельм Нейман, вместе с историком Антоном Бухгольцем готовясь к раскопкам, и в течение двух дней фиксируя развалины как на Мартиньсале, так и стоящие напротив на суше. К сожалению, этот план не был опубликован, и его местонахождение неизвестно. Известно, что изображенные на нем развалины сохранились уже намного меньше. В протоколе заседания Рижского общества исследователей старины опубликовано также предисловие А. Бухгольца о раскопках на Мартиньсале. Он также первым упомянул исторический факт, что название нового Саласпилсского замка впервые в письменных источниках появилось в 1380 г.

Первым исследователем, который более широко рассматривает и характеризует сведения письменных источников о замках региона, является Карл Левис оф Менар (1855-1930) - заведующий библиотекой лифляндского рыцарства, исследователь замков и археолог. Уже до 1903 г. он посетил развалины, произведя обмеры. Сделанный тогда эскиз не был опубликован, но обнаружен в архиве исследователя в картотеке существующих замков Ливонии. На одном листе были изображены планы как Саласпилсского замка, так и Мартиньсальского и отмечено, что эти обмеры проводились с 12 по 25 мая 1903 г. В газете "Duena-Zeitung" в 1904 г. он опубликовал статью "Два острова Даугавы", первая часть которой была посвящена Мартиньсале, а вторая - о. Долес. В 1910 г. эти материалы в дополненном виде помещены в отдельном издании, предназначенном для туристов.

В 1922 г. К. Левис оф Менар в своем лексиконе замков Ливонии привел также основные ссылки на источники и литературу о замке. В лексиконе упомянуто, что Саласпилсский замок в плане образовывал прямоугольник с диной 40х30 м по краю и толщиной стен 1,8 м. Левис оф Менар был единственным исследователем, который довольно тщательно изобразил фрагменты бывшей башни на берегу Даугавы в юго-западном углу замка. Судя по всему, диаметр башни был 12,3 м и толщина стен около 3 м. На плане замка в северной и западной стороне изображен ров. Через несколько лет после обмеров, в 1907 г. замковый ров со стороны суши был засыпан. Между стеной замка и рвом была полоса земли шириной 6 м. По мнению Левис оф Менара, форбург находился на берегу Даугавы выше замка и простирался в длину на 54 м.

Следующим в своих путешествиях по Латвии замок в 1930-е гг. посетил эстонский историк искусства Армин Туулсе. Он не изобразил плана замка, но кратко описал его в своей книге о замках Эстонии и Латвии, высказав несколько интересных предположений. При отсутствии других материалов Туулсе руководствовался визуальными наблюдениями. Т.к. местами сохранилась стена замка высотой 2-3 м, но не было видно никаких остатков тогдашних корпусов со стороны двора и перегородок, он причислил Саласпилс к замкам типа кастеллы. Он считал, что в Саласпилсском замке из камня были построены только наружные стены, а внутренние постройки были из дерева и потому не сохранились. Поскольку тщательный анализ плана замка не был возможен, Тулсе первый высказал предположение, что видимые со стороны Даугавы фундаменты могучей округлой башни можно считать похожей на бывшие укрепленные выдвинутые башни конвентского дома Саласпилса.

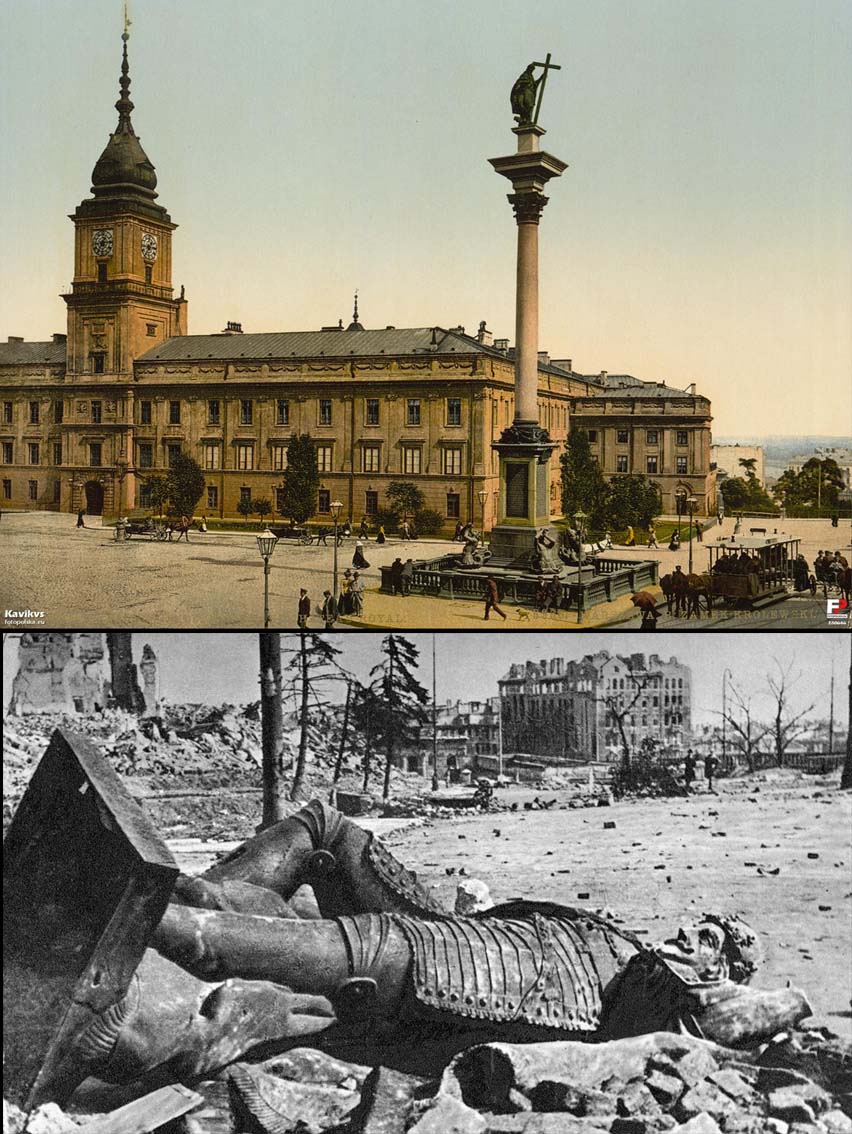

До середины ХХ века над землей была видна только часть северной и восточной внешней стены главного замка. В начале ХХ века частично засыпан защитный ров северной стороны. Также линия фронта Первой мировой войны, пролегавшая здесь в течение двух лет, приводит к большим разрушениям. В ходе Второй мировой войны город основательно был разрушен.

Полевые укрепления - т.н. шведские шанцы, хорошо сохранились вплоть до начала строительства гидроэлектростанции, когда часть их сравняли, а оставшейся части присвоили статус охраняемого исторического памятника республиканского значения и было приказано тщательно его отреставрировать. Самоуправление Саласпилса в целях "реставрации" построило прямо на укреплениях водонапорную башню, какие-то будочки (наверно решило создать новый Будаскалнс), а так же начало пахать целину для семейных огородов. Наверно ответственность перед законом существует лишь на бумаге.

В 60-е гг. ХХ в. начались подготовительные работы к строительству ГЭС. В связи со строительством каскада ГЭС на берегах Даугавы в 60-70 гг. ХХ в. развернулись обширные исследовательские работы территорий каменных замков на больших площадях. В зоне затопления Плявиньской ГЭС были исследованы замки в Кокнесе, Локстене, Селпилсе и Алтене. Если ранее исследования замков ограничивались зондажем или вырытыми вдоль каменных стен траншеями, то теперь в нескольких объектах, как в Локстене и Алтене было исследовано 50-60% от всей территории замков

Еще более объемные работы были произведены в зоне затопления Рижской ГЭС, где отдельные замки - Мартиньсала и Икшкиле были раскопаны полностью, и обширные раскопки произведены также в Саласпилсе и Вецдоле, как и на других важнейших археологических памятниках в долине Даугавы, которые было предусмотрено затопить. В 1967 г. план ситуации развалин замка замерил А. Цауне. В 1967-1975 гг. развалины археологически исследованы под руководством А. Стубавса. Они полностью изменили представление о тогдашней планировке замка.

Во время исследований 1967-75 гг. под руководством археолога Адольфа Стубавса (1913-86) вскрыта большая часть территории Саласпилсского каменного замка, открыты сохранившиеся фундаменты тогдашнего сооружения и уточнена система защитных стен. Открытые строительные конструкции были опубликованы только из двух площадок раскопок. Главное здание Саласпилсского замка Стубавс назвал "основными укреплениями" (pamatnocietinājums).

Т.к. А.Стубавс в завершение раскопок не измерил план открытого замка, то по оставленным им материалам это пытались реконструировать многие исследователи. Через 20 лет после окончания раскопок общий план защитных стен Саласпилса и краткое обобщающее описание об этом замке опубликовал Эвалд Мугуревич в статье об археологически исследованных орденских замках Латвии.

Несколькими годами спустя другой план попытался реконструировать Андрис Цауне, выделив две хронологически отличающиеся стадии развития плана Саласпилсского замка. В мае 1967 г. перед археологическими раскопками 1967-75 гг. А. Цауне проводил в Саласпилсе нивелировку и составил топографический план. В этом обмере изображены окрестности замка с высоким (10-11 м) крутым берегом Даугавы и показана небольшая речушка, впадающая в 40-50 м на запад от развалин. Замок находился на небольшом возвышении рельефа. Еще сохранились остатки засыпанного в начале ХХ в. рва. К этому времени над землей была видна почти вся северная стена, часть восточной и отдельные фрагменты юго-западной угловой башни. Остальные укрепления скрывал под собой слой почвы.

В течение восьми сезонов раскопок А. Стубавса постепенно была открыта большая часть территории Саласпилсского замка, каждый год расчищались фундаменты какого-нибудь замкового корпуса или башни. Во время исследований художники Марта и Волдемар Янькалныни сделали рисунок площади раскопок в масштабе 1:25 и рисунки отдельных фрагментов в масштабе 1:10, показав горизонтальную поверхность открытых стен и их размещение в координатной сетке 1х1 м. Зарисованы в перспективе многие фрагменты стен и немногих найденных строительных деталей.

Уже в первом сезоне раскопок в 1967 г. выяснилось, что Саласпилсский замок не является типом кастеллы с пристроенными деревянными зданиями, как это предполагал Туулсе. Раскопки констатировали массивные каменные стены, которые со стороны двора присоединялись к наружным защитным стенам толщиной 2 м, образуя корпус с четырьмя внутренними помещениями площадью 6,6 м. Стубавс констатировал три периода перестроек. В среднем периоде перестроек через наружную стену толщиной 2 м вел выход в западный предзамок. В 1968 г. в раскопках был исследован подвал в южном конце западного корпуса, который был построен раньше существующего рядом корпуса, но размещен на фундаменте какого-то более старого сооружения.

Северный корпус длиной 17 м в позднейшее время был встроен между западным и восточным корпусами. В XVI в. в северном корпусе произвели радикальные перестройки, изменили местонахождение ведущей в подвал лестницы и ликвидировали подачу сухого воздуха или гипокаустовую печь в жилом помещении. В середине замка расчистили двор величиной 17х19 м, мощеный необработанными гранитными и доломитовыми камнями. В середине двора был овальный в плане 1,65х1,85 м большой колодец с каменными стенками. В этом году раскопок были констатированы уже 4 периода перестроек.

В 1969 г. главные исследования проводились в западном предзамке. Он существовал с конца XIV в. до середины или первой половины XVI в. и дважды перестраивался. В первом периоде перестроек предзамок был шириной 7 м, ориентирован параллельно западному корпусу замка и его ограничивала защитная стена шириной 1,5 м, за которой был вырыт защитный ров глубиной 3-3,5 м. Во втором периоде предзамок расширили в западном направлении до 9 м, за рвом построили вторую стену толщиной 1,4 м. Между обоими стенами устроили деревянную платформу на шести массивных бревенчатых балках. Остатков каких-то сооружений в предзамке обнаружено не было. В XVI в. западный предзамок уничтожили и после этого наружную стену западного корпуса укрепили земляной насыпью толщиной 3-3,5 м.

Со стороны Даугавы к западному корпусу присоединялась масивная, нерегулярной шестиугольной формы башня со входом с севера и внутренним помещением площадью 5,45 м. Сохранился только северный край башни, т.к. ее южная половина обрушилась в Даугаву в результате весенних паводков. Вода начала размывать основание башни еще во времена существования замка, потому что его обитатели укрепляли обрыв насыпными земляными валами. Во втором строительном периоде толщину наружных стен башни довели до 2,4 м. В этом же году исследовали восточный предзамок. В общем укрепления Саласпилсского каменного замка с обоими предзамками простирались на 113 м вдоль берега Даугавы.

В 1970 г. продолжили исследования в восточном предзамке, тянувшемся вдоль берега Даугавы на 50,4 м. Толщина его северной стены составляла только 1,4 м, а восточная достигала 1,9 м. Здесь была башня с воротами (шириной 2,6 м) нерегулярной полукруглой формы, через которую вел проезд в восточный предзамок. Стубавс предположил, что она была построена во 2-й половине XV в., после ликвидации западного предзамка.

В 1971 г. открыты две новые, до того неизвестные основания башен, построенных в XVI в. Наибольшей была орудийная башня диаметром 21,5 м, находившаяся на северо-западе от главного здания замка. В связи со строительством башни было снесено несколько стен предзамка. Вторая массивная башня диаметром 18 м была пристроена в северо-восточном углу главного здания замка.

В 1972 г. раскопки проводились в расположенном неподалеку от замка Шведском шанце, а в 1973 г. возобновились снова в восточном форбурге. Восточный корпус присоединялся к замку наружной стеной толщиной 2,2-2,45 м. Со стороны двора стена была тоньше - 1,2-1,4 м. Были исследованы внутренние помещения. На первом этаже восточного корпуса была обнаружена часть обрушившегося верхнего этажа, которая также отапливалась гипокаустом.

В 1975 г. был последний сезон раскопок перед затоплением. В северной части восточного корпуса обнаружены остатки сводчатого подвала. Откопана известковая печь, устроенная после разрушения замка в подвале его северо-восточного угла. Был открыт культурный слой XII-XIV вв. под замком, свидетельствующий о месте жительства ливов с их деревянной застройкой. Это означает, что и этот замок немцы построили не на пустом месте.

К сожалению, в раскопках в Саласпилсе не принимал участия ни один архитектор и потому не были проведены строительные обмеры и не сделаны материалы, позволяющие проследить в деталях все перестройки в замке в течение времени. На основании оставшихся отчетов экспедиции в конце 80-х гг. сделал попытку реконструировать систему оборонных сооружений Саласпилса археолог Эвалд Мугуревич, объединив все имеющиеся в его распоряжении материалы. Т.к. план раскопок не был сделан в масштабе, часть размеров пришлось принять гипотетически, на основании некоторых цифр, опубликованных в отчетах экспедиции, например о размерах внутреннего двора 17х19 м.

Важнейшим открытием раскопок в Саласпилсе была констатация того, что главное строение замка в плане образовывало правильный четырехугольник с внутренним двором и тремя четко различимыми корпусами. Э. Мугуревич первым причислил это сооруженик к замкам типа конвентского дома. На основании плана реконструкции он назвал сооружение близким к квадрату в плане - 36х37,5 м. И как составную часть южного корпуса со стороны Даугавы изобразил какое-то позднейшее сооружение с подвалом. Иева Осе в своей статье выражает некоторые сомнения по поводу истинности принятых Мугуревичем пропорциональных размеров, но в целом согласна с его концепцией.

По реконструкции Андриса Цауне в статье о каменных замках в течении Даугавы XII-XVI вв. замок уже в XIV в. представляет собой конвентский дом, прямоугольный в плане (30х37 м) с тремя корпусами и колодцем во внутреннем дворе. В юго-западном углу на берегу Даугавы им реконструирована шестиугольная в плане башня диаметром 10 м. На расстоянии 7,5 м здание с трех сторон суши охватывает защитная стена толщиной 1,5 м и ров за ней. Цауне предполагает наличие двух строительных периодов в истории Саласпилсского замка. Реконструкции Мугуревича и Цауне во многих элементах отличаются. Например, вход в замок у Цауне показан с запада через второе помещение корпуса, начиная от северного угла, у Мугуревича вход ведет через третье помещение корпуса.

Второй строительный период Цауне датирует концом XV в. или началом XVI в., когда произошли большие перестройки - ликвидирована защитная стена с конвентским домом, в его западном корпусе на месте четырех помещений устроены пять. В восточной стороне замка параллельно Даугаве устроен предзамок длиной 54 м. Цауне считает, что в это время вход в замок был перемещен в башню полукруглой формы, а Мугуревич видит их в восточной стене. Ко второму периоду Цауне относит обе круглые орудийные башни с четырьмя амбразурами. К сожалению, сохранилось мало фотографий, по которыми можно было бы визуально реконструировать все открытые в ходе раскопок строительные конструкции. Недочеты, допущенные в ходе археологических раскопок, не позволяют точно соотнести полученные данные с планами замка и конкретно датировать отдельные части сооружения по отдельным строительным периодам, что и порождает противоречия.

На момент строительства ГЭС Саласпилса в современном понимании не было. Поселок назывался Кестерциемс (территория современного Саласпилса между ж/д и плотиной). Саласпилсом назывался поселок, что далее за переездом. Официальное название поселка городского типа Саласпилс до 1917 г. - Кирхгольм. Лишь во время строительства ГЭС поселки объединили. Кестерциемс стал частью Саласпилса и был переименован в район "Энергетик". Права поселка города Саласпилс получил в 1993 г. В гербе латвийского города Саласпилс также изображены ворота, однако без решетки в оных, что по одной из версий может говорить о том, что город был сдан неприятелю.

При строительстве нового города решили сделать этакий электро-наукоград: в непосредственной близи от Саласпилса находится Рижская ГЭС. В самом городе находились особо наукоемкие научно-исследовательские институты: физики, неорганической химии и биологии. Институт Физики ранее обладал даже своим ядерным реактором, который в данный момент остановлен и захоронен на территории института.

В середине 2000-х годов, в период экономического подъема и многомиллионных вливаний в латвийскую экономику со стороны Евросоюза, Саласпилс довольно сильно разросся: появились новые многоквартирные дома, и даже целые микрорайоны. Но ни замок, ни церковь восстановлены не были. Были лишь установлены подробные информационные стенды в местах памятников.

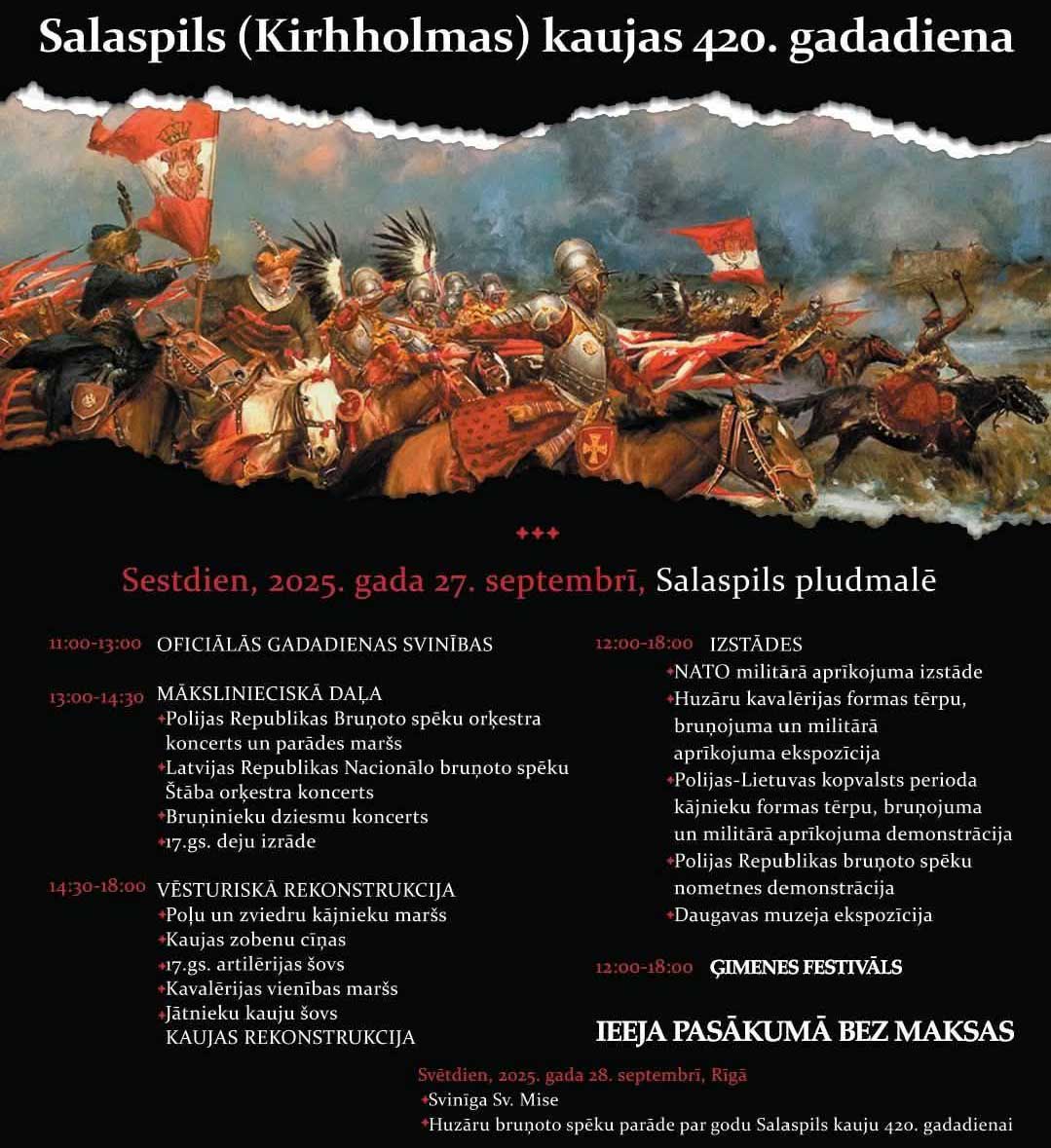

27 сентября 2025 г. в Саласпилсе произошли мероприятия по случаю 420-летия битвы при Саласпилсе: концерты, выставки и реконструкция исторической битвы.

Афиша юбилейных мероприятий

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: о церкви св. Георгия

Церковь св. Георгия впервые упомянута в 1197 г. К 1380 г. на правом берегу Даугавы у Саласпилса была построена новая церковь - св. Георгия. Дважды восстанавливалась - в 1380 г. и в XVII в.

Церковь Мартиньсала видна была с дороги только издалека, а вторую – построенную на берегу церковь св. Георгия – дорога опоясывала многие столетия, и точный год постройки ее не известен. Церковь на острове впервые разрушили уже в 1292 году во время междоусобных войн Ордена и епископа. Замок был построен на берегу реки в XIV веке, надо полагать, и церковь в тоже время (раскопки на острове, правда, свидетельствуют о том, что церковь Мартиня использовалась до середины XVI века, и в 1577 году была разобрана, из-за страха нападения русской армии на Ригу).

Церковь, построенная на берегу реки, вначале была небольшой, без шпиля, только в западной части на коньке крыши была маленькая башенка для колокола. Церковь Георгия разрушалась неоднократно – в 1577 году и во время большого сражения между поляками и шведами в сентябре 1605 года. Правда, в 1613 году, она восстановлена по приказу польского полководца Ходкевича, он персонально пожертвовал средства в благодарность Господу Богу, за дарованную ему победу (что удалось убить столько много шведов, как об этом свидетельствует это военное захоронение, с кое-как брошенными скелетами).

Вид церкви сохранился на рисунке И.К. Бротце. Основная перестройка проходила с 1894 по 1896 г. по проекту Готфрида Крона. В 1896 году, по проекту архитектора Г. Крона, ее капитально перестроили, святилище получило стройный шпиль, а во время Первой мировой войны церковь снова была основательно разрушена. При последней реконструкции церковь была перестроена в формах неоготики по проекту Иоганна Даниэля Фелско. От романской церкви XII в. сохранилась лишь алтарная часть, ставшая алтарем новой церкви.

В отличие от жителей Икшкиле, которые строят новую церковь в другом месте, саласпилссцы свою восстанавливают на прежнем месте. Общине восстановление давалось с большими трудностями (в этой местности было полностью разрушено 70% зданий), о чем свидетельствует поэтапные работы в течение продолжительного времени: часть восстановлена в 1923 году, часть в 1930 году, башня-шпиль построена в 1934 году. Шведы, уважая свою историю, внесли свою лепту в восстановление церкви.

Алтарь украшало полотно "Хлеб насущный", художника К. Миесниекса, написанное в 1930 году. На алтарном полотне изображен светлый латышский пейзаж, на нем, как в жизни вьется мимо церкви извилистая дорога, которая поднимается на пригорки и спускается вниз, - можно предположить, что это верная церкви старая дорога на Полоцк (обе с церковью в одно время уничтожены). На переднем плане алтарного полотна латышская крестьянская семья трапезничает, а за ними, благословляя, стоит светлый, освященный солнцем образ Христа. Где теперь это алтарное полотно? Вокруг церкви расположено небольшое кладбище, где многие кресты сохранились еще до нашего столетия.

Пасторат у Саласпилса и Икшкиле совместный, а Пасторская мыза находится в стороне Икшкиле. Но у Саласпилса пономарь, а дом пономаря каменный. Вокруг него, между старой дорогой и поместьем Курте, в течение времени вырос целый поселок – Кестерциемс (это название пытались изжить в течение десятков лет). Во время Второй мировой войны у церкви была прострелена крыша, выбиты стекла в окнах, но в остальном война ее не тронула: разграблена и разрушена в послевоенные "годы расцвета". С большой горечью старожилы Саласпилса рассказывают, что бывшая председатель поселка приказала спустить красивый, большой колокол и завести его в Ригу, чтобы сдать на металлолом, колокол не приняли. Те, кто знал о его чистом, прекрасном звуке, уже стали надеяться, что кто-то из высоких начальников поможет спасти колокол, но не тут–то было.

Председатель приказала его разбить на куски и везти второй раз, тогда обломки приняли. Была ли она в дальнейшем, после содеянного, довольна и счастлива? Может быть, ей нужно предоставить счет в виде нового колокола?

Можно спросить – почему, саласпилсцы подчинились сумашедшим приказам, но кто мог решиться противостоять правящей власти в то время? Что здесь могли сказать крестьяне, т.к. их земли находились на территории "Будаскална", в хозяйстве, где был такой директор как Брок? По его приказу ломали, разбивали и разбирали стены первой церкви в Икшкиле, часть снесена бульдозером, сравнена с землей и перемешены культурные слои, а потом в церкви устроили туалет для свиноводов.

Слышатся разговоры, что саласпилсцы хотят восстановить свою церковь, также шведы снова готовы отозваться. Только – будут ли люди, живущие в богатых хоромах, столь щедрыми, как те, что после первой мировой войны, сами, живя в будках и землянках, начали жизнь заново? В тот раз церковь построили только на средства общины!

Но хватит читать морали, ведь и раньше иногда бывало, что плохое и хорошее уживалось рядом. Дорога помнит времена, когда церкви приходилось с трудом противостоять многим соблазнам вокруг нее. А именно, здесь, вокруг церкви, на маленьком участке дороги было много трактиров, как нигде на протяжении всей дороги. (Наверное, место было очень выгодное). О том, что это не только воспоминания дороги, свидетельствует карты 80 годов XVII века.

Во время Первой мировой войны была частично разрушена, затем восстановлена по старому проекту с 1925 по 1934 г. Сильно пострадала во время Второй Мировой войны. После войны превратилась в руины, которые жители местного колхоза разбирали по камешку. Перед затоплением примерно за год церковь взорвали. Развалины практически полностью снесены при строительстве Рижской ГЭС в 1973 г. Остались небольшие фрагменты средневековой алтарной апсиды. На раннем этапе строительства ГЭС (1969-73) там находилась слесарная временная мастерская. Развалины алтарной части видны в 100 м выше мостика на берегу водохранилища Рижской ГЭС.

С церковью связано несколько преданий. Эта церковь, на самом деле часовня, якобы построена после крупного сражения поляков со шведами по приказу польского военачальника гетмана Ходкевича на том месте, где погребены павшие воины. Позднее часовню расширили, она стала церковью. В 1894 г. ее еще расширили, сохранив старую алтарную часть.

Согласно другому преданию, из старого замка Саласпилс к церкви или монастырю на остров Мартиньсала (на Мартиньсале были монастырь и церковь) через Даугаву вел подземный ход. Это рассказывали старые люди. Когда вода в Даугаве стоит низко, то от замка до Мартиньсалы можно увидеть как бы песчаные дорожки. Там вроде и был этот подземный ход.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Война памятников (фрагмент лекции, прочитаннной Р. Римша в Таллине в 2015 г.)

Есть история, которую я про себя называю "войной памятников". Начиналась она еще во время Ливонской войны с Иваном Грозным. И речь тут пойдет о герцоге Финляндском Юхане, сыне шведского короля Густава I Вазы. У короля, как в сказке, было три сына, которые побывали на шведском престоле, хотя и в разное время. Хотя их отец предполагал иначе - старший, Эрик, герцог Кальмарский, должен был унаследовать его трон, а второму сыну Юхану было даровано на кормление герцогство Финляндское, где у него были права, не уступающие королевским. О третьем сыне (а фактически шестом), Карле, герцоге Седерманландском или Зюдерманландском мы поговорим чуть позже.

Получив Финляндию в качестве наследственного герцогства, Юхан против воли отца приступил к активной самостоятельной политике. Приобретение Ревеля и Эзеля - владений распавшегося Ливонского ордена, - позволило бы Юхану контролировать торговлю Запада с Русским государством. На почве противоречий с отцом Юхан на некоторое время сблизился со старшим братом Эриком, по поручению которого ездил в Англию вести переговоры о браке Эрика с наследницей английского трона Елизаветой - впоследствии той самой великой королевой-девственницей.

Когда Эрик стал королем, отношения между братьями стали напряженными, так как Эрик сам вынашивал планы по контролю над "русской торговлей". Юхан, недовольный политикой брата, вступил в отношения с Сигизмундом Августом, королем враждебной Польши.

Хроника Франца Ниенштедта сообщает, что "когда дела в Ливонии были в таком дурном положении, король польский Сигизмунд-Август, по просьбе ливонских сословий и городов, согласился принять участие в положении страны и взять ее под свою защиту, но с условием, чтобы за военные издержки ему, королю, должны быть предоставлены в виде залога пять замков: Каркус (ныне Каркси), Гельмет (Хелме), Трикатен (ныне Триката в Латвии), Эрмес (Эргеме) или Руйен (Руйиена) и Буртнек (Буртниеки), которые и будут находиться в королевской власти до тех пор, пока не будет возвращена плата за военные издержки или со стороны римской империи или же со стороны ливонских сословий, а в эти издержки следует включить и плату королевским начальникам войск. После этих переговоров король послал к магистру Кеттлеру несколько отрядов войска для действий против врага. Названные заложенные замки впоследствии были отданы в приданое сестре короля Сигизмунда-Августа, Катерине, когда она выходила замуж за герцога финляндского Иоанна.

Пикантность ситуации состояла в том, что на Катерине собирался жениться Иван Грозный. Герцог Юхан, женившись на сестре польского короля, ссудил шурину крупную сумму денег, в залог которой получил семь замков в Ливонии. Романтическая история привела к тому, что шведский риксдаг обвинил Юхана в измене и в 1563 году приговорил к смерти - герцог был пленен войсками Эрика и заключен в замок Грипсхольм. Заключение, довольно мягкое, добровольно разделила с ним Катерина.

Иван Грозный начал переговоры с Эриком XIV об ее освобождении. Он просил ее оставить Юхана, приехать в Россию и стать его супругой. Эрик XIV чуть было не исполнил этого требования. В 1567 году в период обострения душевной болезни Эрика Юхан был освобожден. В 1568-м, когда Эрик оправился от болезни и возвратился к старой политике, Юхан и младший брат Карл возглавили восстание против него. Карл Седерманландский был поздним ребенком, младше своих братьев: Юхана на 13 лет, а Эрика на 17.

Эрик был низложен, а Юхан в 1569 году провозглашён королем Швеции. У супружеской пары в тюрьме родился ребенок - будущий король Сигизмунд III. Был воспитан матерью в католической вере, что было опрометчиво - стать королем ему предстояло в лютеранской Швеции. В 1587 г. он стал польским королем и литовским князем. В 1592 г. он же стал шведским королем, но его приверженность католицизму и слабая связь с населением страны привело к его смещению с трона в 1599 году. Королем стал его дядя Карл Седерманландский, под именем Карл IX.

Разборки между дядей и племянником вылились в войну, где пострадала Ливония. Речь, в частности, идет о битве под Кирхгольмом. 27 сентября 1605 года польско-литовские и шведские войска встретились у небольшого городка Кирхгольм (ныне Саласпилс в Латвии, около 18 км к юго-востоку от Риги (22).

События перед началом кирхольмской битвы развивались следующим образом. Летом 1605 года шведский король Карл IX выслал флот к устью Даугавы для взятия Риги. Настроения рижан преимущественно лютеранского вероисповедания были разными. Многие склонялись в пользу единоверцев шведов, но городские власти, представляющие интересы знати, богатых купцов, ведущих оживленную торговлю с Польшей, бывшей в тесном союзе с Великим Литовским княжеством, постановили Ригу шведам не сдавать. Гарнизон города был слабоват, но на помощь ему поспешил великий гетман литовский Ян Кароль Ходкевич (1560-1621). Его лагерь стоял под Дерптом (Тарту) - если рассматривать только историю Эстонии, то не очень понятно, отчего оставив на месте немногочисленную охрану, Ходкевич во главе трех с половиной тысяч человек, прибыл к замку Кирхгольм. Кстати, Таллин и многие другие укрепленные города и замки в Эстонии в то время были в шведских руках.